作者:刘大先文章来源:《民族文学研究》2005年4期

在既往有限的研究中,王度庐被视作武侠小说作家[①], 固是的论,王确实由言情转入武侠,且为通俗小说中一员干将,然细读王作,则会发现他的小说论“武”事较少,“侠”事更乏,难以狭隘归为“通俗小说”、“大 众文化”一类。概而言之的定论缺漏甚多,仅就王度庐小说某一片面强调之,便会遮蔽了一位优秀作家丰富多彩、意蕴层深的艺术世界。事实上,“通俗小说”或者 “大众文化”概念本身也是模糊不清而需要检讨的。本文以王度庐代表作“鹤—铁”系列小说为中心,视之为文体交融产物,探讨其现代性的意义和艺术特色及文化 意义,认定王作杂糅了言情、武侠、新文学的一些要素而独成一体,乃是武侠边缘上的小说文体。

一

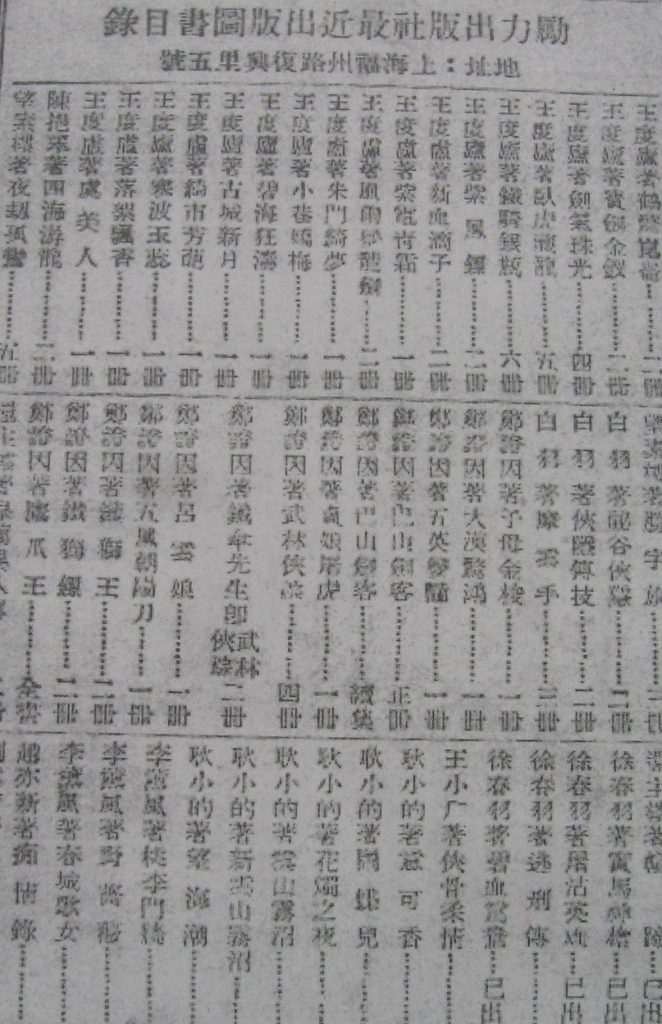

“鹤—铁”系列小说包括《鹤惊昆仑》、《宝剑金钗》、《剑气珠光》、《卧虎藏龙》、《铁骑银瓶》[②]五部内容互有关联而又各自独立的长篇小说,凡270余万字,以哀感顽艳、缠绵悱恻又血泪交织、慷慨激扬的文字勾勒了四代人的人生与情感历程。

《鹤惊昆仑》写的是江志升犯了门规被师父鲍昆仑所杀,其子江小鹤浪迹江湖学艺报仇,间 杂江小鹤和鲍昆仑孙女阿鸾的情感纠葛。这种情节设置未出武侠小说的“复仇模式”和“成长故事”窠臼。人事蜩螗,江小鹤的“复仇”追求经历了十年时间,其意 义变得可疑起来。复仇动机最初曾被视为有不证自明的合法性,是植根于血亲孝道的暴力行为。多年间江小鹤一直认为自己“复仇”是理所当然的责任,也是母亲的 心愿。而他漂泊多年回到破败和凋敝的故乡,看到生存危机才是冷酷的现实。多年前因风流韵事引起的仇杀已微不足道——母亲改嫁更说明复仇的荒诞性,这个看上 去勿庸置疑的能指,指向的只是某种形而上的空洞。当江小鹤继续上路寻找仇人时,再也不是那么果决了。而此时复仇对象鲍昆仑已老迈,即使杀死他意义也不大。 而江小鹤与阿鸾的情思纠缠也非如有的论者所言是问题的关键。即使没有这重关系,江小鹤仍优柔寡断。这是时间的熵,是能量在时间中的消耗和衰减。王度庐一度 对弗洛伊德精神分析学颇有心得[③], 小说无疑显现出一种精神分析学所讲的镜像。江小鹤从暮年鲍昆仑身上隐隐感到自己性格因素的闪现,屡次在手到擒来时放虎归山——二人构成了互为镜像的关系, 任何一个杀死对方都是自我否定。后来江小鹤听到鲍昆仑的死讯,“觉得鲍老拳师死得实在太惨了,心中十分的忏悔”。小说虽对于复仇——合法化暴力本身无疑 问,但是“复仇”到最后却成了空洞的能指,足见它超出一般武侠小说复仇叙事之处。

《鹤惊昆仑》还保留了一些武侠小说的传统老套,到了《宝剑金钗》则进一步淡化。《鹤惊 昆仑》写的是复仇及复仇的幻灭,《宝剑金钗》则写的是情义和情义的升华。身负武艺的不第秀才李慕白在北京游历,结识了德啸峰等京城名人,同豪强黄骥北等结 怨,穿插李同镖头之女俞秀莲及京城名妓谢纤娘的感情经历。李慕白找俞秀莲比武,希望博得芳心。得知她已许配孟思昭,便发乎情止乎礼,他后来同孟思昭结为知 己,孟为了成全李俞,慷慨赴死,李因歉疚而不再对俞有任何意图。谢纤娘是李潦倒京城结识于风尘中的慰藉,然而李囿于气量,辜负芳心,致使纤娘绝望自杀。作 者对李、俞、谢百转千回的心绪描写很细腻,颇见言情功底。孟思昭曾劝李慕白:“大英雄应当慷慨爽快;心里觉得可以做的事,便要直截去做,不可矫揉造作,像 书生秀才一般”,点明了李慕白的弱点。武技在他不过是诗酒风流之外的一种修养。无常的命运将这个习武的凡人推向京城争雄的风口浪尖,其结局却是由性格因素 推动的无可奈何的命运归宿。

李慕白重情尚义,却深受儒家教义影响,带来性格自身的裂变和冲突。他之对于德啸峰拼死 酬知己,对孟思昭惺惺相惜,对俞秀莲挥慧剑斩心魔,对谢纤娘愧疚怜惜无可奈何,都在于“义”和“情”的冲突。有论者认为李慕白、俞秀莲压抑真情是由于“侠 客们舍弃了现实世界的所谓幸福,保持了生命的孤独状态。什么是‘侠’,它的本质意义就是孤独和牺牲。‘侠’一生是孤独的,渴望着知音,可是一旦有了知音, 你这个‘侠’的意义就没有了。”[④]这种说法似是而非。从最初“侠”的成因和意义来说,还是从公众观念中对“侠”的理解来说,都不成立。

从发生学来看,原始初民在艰难环境及部落争战中形成了强悍尚武的性格风气。侠士诞生则 因为“士”的文武分途。春秋末期旧秩序分崩离析,社会关系重新调整。“士”阶层的一部分专门从文,承接夏商周王官之学及礼乐文化,形成最初的儒士;另一部 分则保持武士本色并切近民间文化,成为早期的侠士。儒、侠分流,表明儒家文明兴起后上层文化和大众文化的分道扬镳。侠士诞生之初就带有深深的平民化烙印, 与庙堂对峙,抗衡于整个社会的正统。侠士立足于情义立场,有超越所有人伦世规的独立人格和个体尊严,总是现实体制的叛逆者、主流文化的离心力。侠士追求的 “义”是对大一统专制文化的解构,故有韩非子言“侠以武犯禁”,将其列为危害统治的“五蠢”之一。[⑤]侠向往原始乌托邦社会,以实践理性的精神身体力行地向 “家天下”制度作斗争,追求上古“天下为公”的社会格局,取利他主义立场,“不爱其躯,趋士之厄困”,而“不轨于正义”[⑥],以特立独行,对于专制体制离经叛道。自东汉起,统治者都对侠士采取或清剿或怀柔的政策,造成侠士力量削弱乃至湮灭,汉文化的民族性也自东汉起始由强悍而弱化。

在王度庐的小说里,江湖武士多从事“镖局”营生,这是他们仅能干的正当行业,而欣赏、扶持他们的是有权势的官员例如德啸峰,甚或王公贵戚如铁小贝勒。因之李慕白们不会铤而走险“犯禁”,故而他不是共识意义上的“侠”。李、 孟二人在对俞秀莲的情感上互让,看似为对方牺牲一己利益,实是自私而伪善地完成道德上的自我满足,牺牲的是俞秀莲的幸福。俞后来恍然大悟:“难道此后我俞 秀莲,竟离了男人就不能自己活着了吗?”让读者看到了女性自主观念的萌动。这种萌动在俞秀莲不过是一闪念,后来到《卧虎藏龙》里的玉娇龙才将之发扬光大。

《卧虎藏龙》写九门提督之女玉娇龙暗中学得高超武艺,不甘雌伏闺中,盗取李慕白献给铁小贝勒的青冥剑,在追查中,引出玉娇龙同大漠强盗罗小虎的 情爱。后在李、俞等人的努力下,玉娇龙还回宝剑,而玉同罗却因门第悬殊难成眷属。小说有两个故事层面:青冥剑的失而复得,玉罗爱情的乍合终分,底质里却是 关于自由和束缚的问题。玉娇龙天资过人,因师父高云雁授艺蒙昧顿开,与盗匪交战中发现了自我潜力,罗小虎充满野性的感情激发了她蓬勃的活力,闺房狭小天地 再也容不下她。她愿自由地驰骋江湖,须盗取青冥剑作为武器。

玉娇龙在被迫同鲁君佩结婚时逃走,流落俞秀莲家。她的鞋丢了,却见到俞的鞋子。 她是满族女孩子,天足,俞的鞋子显得小。“她用剑尖给跳过来,穿在自己的脚上,但这小鞋哪能容得下她这天足,也就紧紧容下她的脚尖,她就脚踵悬起,脚尖挑 着小鞋着地,在地下跳了几跳,就跳到屋外。”这实为一个绝妙隐喻。玉娇龙家庭及其代表的宗法体系、追捕她的刘泰保及其体现的市民价值观、李、俞等人代表的 形而上色彩的道德升华,统统有如束缚玉娇龙的小鞋。玉娇龙对自由的要求如此强烈,甚至原为自由象征的爱情也变为束缚。她偷返京城当晚做了个梦:

梦见着母亲突然病死了!她看着衣裳不住地哭,又觉得是罗小虎突然自暗中扑出来,用臂将自己紧紧抱出,自己骂他:“可恨!不成材!”罗小虎只是笑着,两臂如铁箍似的将自己的身子箍得很痛,气也喘不过来。她不禁大嚷了一声:“快放开我!”

玉娇龙到底没能走向自由,这正如萨特所说自由就要承担责任[⑦],摆脱家庭礼义世俗的自由是这位豪门小姐不能承受之重。她无法承担礼仪世俗带来的巨大压力,最终只能是逃避:逃离家庭所代表的主流意识形态,逃离亲情友情和爱情,也逃离了自由。

玉娇龙借跳崖自杀作伪装,逃到塞外边疆。她似乎找到了自由,内心桎梏却依然存在。《铁 骑银瓶》说得是玉娇龙在去新疆途中雪夜产子,被人用女婴换走。她觅子不得,将换来的女儿春雪瓶养大。19年后,其子韩铁芳得知身世北上寻母,终与春雪瓶结 为伉俪。大团圆结局不无牵强,却是大众文化的要求,也显示了对于“秩序还原”的追求——玉娇龙、罗小虎的聚散通过后辈得到了补偿。

《剑气珠光》有些游离于整个系列,叙述李慕白因杀了黄骥北而被通缉,乔妆潜抵江南,无 意间得到“青冥剑”,并为取夺“点穴秘图”惹出许多故事。另一条线索是杨小太岁得到大内珍珠,引起各方草莽纷争,被害身死。最后李慕白、俞秀莲及江南鹤老 侠等将珍珠还回宫中,李、俞归隐九华山。依然是秩序破坏和复原的故事。此作被认为是“鹤-铁”系列中最差的。[⑧]正 因此,它反而最具有一般意义的武侠小说色彩。叙述依然迂徐舒缓、从容不迫,没有太多刀光剑影,倒更多李俞二人细腻的心理描写:因恪守正统伦理道德,纵然心 内黯伤,也只能发乎情止乎礼。作者对各类人物语言的刻画拈重若轻,最见优长。内容也不同于一般武侠小说,其涉及英雄落魄江湖、捉襟见肘的生活,更多写实色 彩。比如,写李慕白顺运河南下,阮囊羞涩,“想自己将来的衣食都很可忧虑,既不愿意偷盗,又因身负重罪不能入行伍,不能保镖。难道就依赖朋友和盟伯一辈子 么?越想越愁,牵着马匹在街头,他又不会吆喝着卖马,只可在阳光下站着。”李慕白一路经历的挫折,在在表明这是个存在生计问题的、同“庙堂”相对的“江湖 ”,而非不食人间烟火的“大侠”的“武林”。小说区别“新武侠”之处在于,无论侠士强盗、镖师恶贼都不与官府朝廷作对,侠士们只是官府的补充力量,以弥合 官府权力莫及的隙漏。他们护正统秩序的存在,也因为正统意识形态的阻挠而不能像江湖儿女般快意洒脱,只能彷徨失路。

李慕白初出茅庐争强好胜,而江南鹤作为长辈和“侠”的典范,总是给予教训。是他安排李 南下,嘱咐不可与人争执;结尾他又训斥李慕白“心险”、“好斗”、“轻露”。江湖上的种种变故都在江南鹤的掌握之中,他成了笼罩道德的“规范”,统摄着李 慕白等人的行为走向。由血气方刚、冲动偏激的少年成长为得高望重、无懈可击的“老侠”,江南鹤体现了边缘人对于秩序的回归。“鹤-铁”五部曲,总的叙事框 架,就是“逆反—回归”,或者说是“侠”的非侠化过程。

(待续)