二○○六年,天津地區一批青年,有鑑於都市發展迅速,老建築不斷拆毀翻新、新城區不斷擴建都市記憶不斷流失,乃組織了一個天津拍攝紀錄隊,以「保護文化遺 產、留住城市記憶」為宗旨,推動公眾參與,探索地域文化。二○○八年成立為天津建築遺產保護志願者團隊,並獲首屆中國文化遺產傑出人物評選之年度貢獻獎。 在這個典禮上,他們也提出了第一份由民間發起的文化遺產保護倡議書。

這個團隊近年還向有關機關遞交了數十份文件,舉報和監督非法及盲目拆除歷史建 築的行動,保全了一批有價值的舊建築。有些道路拓寬計劃也得以調整或停止。同時他們也調查了天津現存全部歷史街區,拍攝了十萬多張照片;走訪了一百多位名 人後裔和數千名原住居民,存留了上百小時的音像資料;替二百多棟歷史建築找到了身分。其調查成果發表於報刊媒體,頗獲好評,照片也有不少在影展中得了獎。 另有幾十分文化遺產保護報告,對公部門之決策起過若干作用。

該團隊自己還策劃舉辦各種交流會,圖片展、演講會、學術研討會等。以歷史建築為線索,逐步深入到文化內涵中去。例如舉辦天津名人的紀念會(張仲紀念會、白羽學術研討會等)、出版《天津史志》、開辦「天津論壇名家講堂」、發行藏書票等。

五月十六、十七日辦的「民國北派通俗文學國際研討會」,副題是:民國北派通俗 文學作家與天津地域文化。更是格局閎闊,把天津的文化身分放到整個北派乃至整個時代中去探究,揭明其地位與影響。這是天津幾所重要的大學該幹的事,孰料竟 由這樣一個民間志願者團體、幾位熱心的小青年就辦出來了呢!

而且,我參加過的學術研討會不計其數,通病是大會儀式化(領導講話,官樣文 章,行禮如儀。學者專家呆坐聽訓或當布景擺設);討論空洞化(大會發言、小組討論,其實是論資排輩的安排。學者講完自己那十來分鐘,就外出外尋親訪友、逛街購物了。彼此之論文也無暇細看,甚或根本沒印出來);會議旅遊化(開會真正的重點是旅遊、餐飲、度假)。學術機構舉辦的稍稍好些,政府及具統戰意義之學會協會所辦則不堪形容。

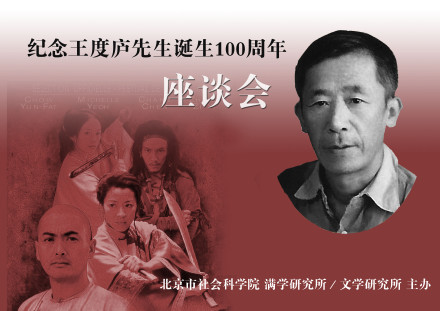

反倒是此等民間團體所辦,務實純樸。會前已編成《民國天津通俗小說創作出版史 語》《白羽研究專號》《王度廬百年紀念專號》《還珠樓主研究專號》《雲雁貞霈集》,提供豐富材料以供研討。遊旅安排,也就是去考察各小說家之故居舊址,以結合該會之調研報告。會議開閉幕,亦無領導之講話,只有主辦者向與會學者及小說家後裔敬禮致謝,學者、民間收藏家則專心研討之。其熱烈的情況,竟是在那許多大排場會議中所罕見者。

再說,論民初武俠小說,大陸的名家且不說了,光台灣就把我、林保淳、葉洪生邀齊了,又把王度廬、白羽、還珠樓主的後人找齊了到會,豈是易事?懂行的人才知道這不是一般會議所能做得到的,而居然這麼個小小的志願者團隊便做成了。需知他們本是個老城市建築拍攝隊,並非武俠文學之專研團體,但在組織工作、規劃議題、導引研討上竟能有此表現,可知投入了多少心力。

這個團體,只是大陸新興社會公益團體的一個小小縮影。近年大陸社會力勃興,各地出現了不少類似這樣的團體,各有可歌可泣的故事,又都展現了比政府機關更旺盛的活力和更深的人文內涵。其中這種地方文史知識和城市歷史古蹟維護結合的型態,很接近台灣在八十年代興起的古蹟保護及地方文史工作。

地方文史工作,邇後不但在各鄉鎮遍地開花,且刺激了學院中的台灣史、台灣文學研究,也改造了傳統的地方志編寫傳統。各縣市紛紛開展新型地志的修纂,例如地方文學史,往往一編就是幾十大冊,從歌謠採集到對久遭佚忘的老作家作品之挖掘,豐富可觀。古蹟保護後來也擴展為文化資產維護,再漸次發展為社區運動,繼而是與文化產業結合的「社區總體營造」,波瀾壯闊,影響深遠,因為把國家力量帶進來了。民間終究啟蒙了國家。台灣的民主化,其實即與此一歷程有極深的關係,因為公民意識、鄉土關懷均藉此養成了。目前大陸這類團體的做為,也令人看到了相似的契機。

這些團體在出版方面的表現也很值得觀察。由於出版體制原因,上文所述該團體所編《天津記憶》諸專號都是既無刊號也無書號的,屬於非正式出版的內部流通刊物。

了解大陸出版環境的人都明白,大陸出版物事實上存在四個系統。一是正式出版品,由出版社出版集團所出;二是由民間工作室、文化公司製作,買書號刊號,掛上某某出版社名義出版的;三是在香港註冊公司而在內地發行製作的;四、就是非 正式內部流通刊物。可是書的品質與它出版的形態並無關係,不是正式出版品就較好,非正式出版物即較差,有時且相反。正式出版品訴諸市場,往往媚俗;又因要衝業績、追求國家評獎之效益,更易徇於官樣文章,替國家意識型態擁篲前驅。反倒是非正式出版品,本非牟利,又局限於小眾流通,頗能肆情發揮理念、表現創意,專業化深度亦可較強。

因此,觀察大陸的出版狀況,若僅從正式出版品看,絕對只是僅得一偏,未能得其 全貌。要了解大陸朋友的知識結構、心態取向,也絕不能只從正式出版物看。因為非正式出版品其實甚多,除上述民間公益團體、志願者團隊頗有製作外,大學院校 師生、地區文史小團體,乃至小區開發商都時有令人驚艷之作問世,設計、裝幀與內容在在可觀。

對於寫稿人來說,在這類書刊上寫稿,不僅報酬談不上,寫的論文在學術機構的評 估體系中也是不計點數、不列為成果的。這當然很限制了這類出版品的發展,使它無法發揮更大的能量、吸引更多作者來參與。不過,依目前情況觀察,志願者的組 合,性質本來如是,大家都是「歡喜甘願」地來做促進社會良善的事。這歡喜甘願的心情,或許才是最珍貴的。

2025 年 12 月 一 二 三 四 五 六 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - 阅读更多:转载 :满学所和文学所联合召开全国首次王度庐研讨会

-

近期评论

您尚未收到任何评论。