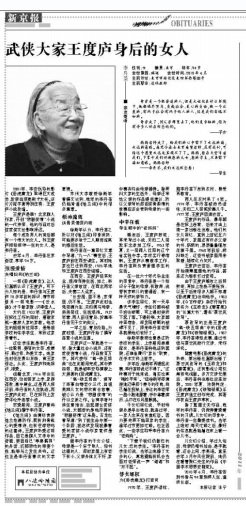

之一:怀念王度庐

……

我接触王度庐的武侠小说还是在初中。旧家我的屋中有父亲自制的一座五层书柜,摞在一个矮矮的酒柜上。其中一层就有王度庐的小说,那是吉林文史出版社送给他的。只可惜送书者受书者都没有在意,我也是偶然登高翻看才对这“鹤铁五部”中仅有的三种上瘾。印象最深的还是第一部《鹤惊昆仑》。其实,故事很是简单:江小鹤替父报仇追杀父师,但是却爱上了父师的孙女鲍阿鸾,二人以摘风筝盟誓。父师为了自保请来名门之后纪广杰以婚姻相许,阿鸾却醉心旧情。父师忏悔自缢,小鹤得报父仇,可是阿鸾却死在自己剑下。不知道是当时年少,还是因为平淡的故事需要有一个会经营的讲述能手才感人,我当时醉心于王度庐把这一丁丁事情像抻牛皮糖一样点点展开,掺入了那么多的波折起伏,尤其难忘小鹤寻仇在灞河桥上,伴着那恼人的柳枝,与多年不见的情人相对的一幕。柳树是王度庐这部小说中运用的最多的道具,也是最活灵活现的幕幕意象,从二小幼年上树摘风筝盟誓,到灞桥残柳见证难言之隐,到江小鹤退隐之后再见那棵已经被阿鸾折磨致死的柳树,桩桩件件的往事,或明或灭的情感游走穿梭于这柳条青叶之间。《鹤惊昆仑》的故事如题一样简单,可是不知为什么,却像阿鸾一刀一刀砍向柳树一样,总能在一个小孩子心里断出道道裂痕。

江小鹤暮年以后更名江南鹤,与纪广杰一起有了个弟子,就是后来在电影《卧虎藏龙》中的李慕白。王度庐虽写武侠然不占“武、侠”二字,他的笔下很少精妙的武打场面,而且他也不认为侠是一个平衡社会关系的最佳途径,所谓并不“以武犯禁”,相反他所着力的是人物在实践“义”字上各自的言行心声。一个义字不但在李慕白、俞秀莲之间增加了曲折,并且平添了与俞秀莲不曾谋面的未婚夫孟思昭、与李慕白同是苦命人的楚馆义妓谢纤娘之间的两段悲剧,可是到头来二人的感情仍然如字笺所云:“斯人已随江南鹤,宝剑留作它日缘。”一对《宝剑金钗》竟要在《剑气珠光》中绵荡一段未了的情缘。

电影版《卧虎藏龙》作为一部宣传片,让更多外国人见识了中国的武侠小说,虽然写着改编自王度庐小说,但是明显注入李安的风格在其中,其结果则是:人物关系和结局发生根本改变,主要角色形象模糊、单一,借用三维技术修复旧京轮廓难以展现其根本神韵,最大限度把中国仕隐文化融入情节,却难掩继承旧小说武侠、言情陋病之嫌疑。事实上,王度庐原版的小说《卧虎藏龙》除了写出罗小虎、玉娇龙情感纠葛,着力要表现的,一方面是个人情感难敌性格、观念所带来的痼疾、阻碍;再有另一方面,则是借助玉娇龙失败的经历对为什么人生价值在社会实现环节上每每不如意提出了疑问。

在中国近代文学史上有“旧武侠小说四大家”:还珠楼主(李寿民)、(宫)白羽、王度庐、郑证因。李寿民长于瑰丽想象,一部《蜀山剑侠传》洋洋几百万字,当真空前绝后。白羽的笔下没有绝对的好坏人等。郑证因通晓国术,行文每每泛起凛凛武风。王度庐呢,有白羽创作之平实,更添娓娓道来之各色“悲情”。虽为武侠作家,王度庐其实并不懂得半把枪棍,他也不愿意在虚架子上赚足观者目光。那些不是强项,他唯愿写一种经历,写他身边的生活。他写人物,也在写自己。他不幸的童年,他辗转的狼狈,他家庭的温馨,他静默的陶醉,从西安灞桥的一枝雪柳到青岛海边的一枚滩贝,从北京记忆中的阡陌小巷到金顶妙峰山的热闹香会,令人心殇,令人神往。

……

之二:新与旧的天梯

(朱)贞木先生的作品读得不多。李先生(还珠楼主李寿民)属于天才型的作家,后来人尽管借鉴但是不能效仿。或许是一个不恰当的比方,犹如解放前京戏中的神怪戏,像济公戏等等,今天也讲求声光电,但是跟那时的感觉总是隔着。武侠也是这种意思。郑先生(郑证因)那凛凛武风,更是传统,适合说书刀枪架的比划,于新武侠之浪漫也不太相合。宫先生(宫白羽)和度庐先生每为新派几家提起对自己的影响,我想也在于他们的平实还有他们观念的新派,甚至觉得在表现手法上也有洋气的一面。相比较来说,宫先生更为自卑,《偷拳》说得明白。这是那一代人的通病,不过怹更加明显。度庐先生虽然一生潦倒,终日奔波,但是总觉得他心中更有希望,就像他1947年同朋友们卖春联度过年关一样。那一抹跳跃的色彩还是能够看到的。他笔下的爱情同宫先生《金钱镖》中的又是有着不同。一个看似柔弱 的人心中却有着无尽的绵意,也是传统文人形象的有力的写照。怹能够对新派有更直接的影响,侠情结合之外,西方文艺理论的影响尤其弗洛伊德心理分析的娴熟运用,也是后来者称赞之处。同样是对于弗洛伊德的运用,度庐先生较之施蛰存施先生更加跳脱、清丽,看出南北方水土对于人之性情、形式的影响。

最早接触的是鹤铁五部,后来群众出版社有幸出版了先生其他很多作品,也有幸读到了哀情小说晚期的成熟之作《古城新月》,虽然至今不忍读完下部,但是一直念念不忘这并非是过誉之词。推荐给我的朋友,也印证了这一看法。尽管女孩子不爱武侠,但是对这部书记忆犹深。并非在这里表示元直走马荐举之功,只是说先生的东西经得起考验,在新文学的历史上占有一席之地。

他们那一代人的遗憾,并非以此为主业,很少修改自己的作品。所以无法进行是非判断,到底改不改哪个好。只是说依着他们的才情,在动荡的年代实在是可惜了。尽管我深味经历是一种才华。

……