作者:关纪新(摘自《满族书面文学流变》,中国社会科学出版社,2015年)

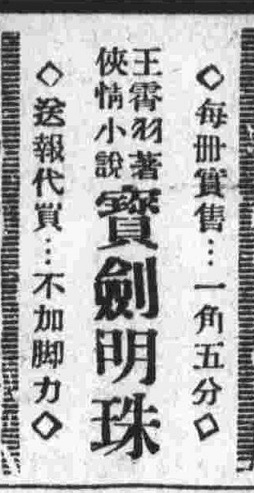

然而,王度庐写武侠却有些耐人寻味。他的多数武侠小说,其中的侠客们不是以救民于水火为特征,而是以个人之情感释放为追寻。他们奋斗的目标经常并不体现在为了社会正义一端。这似乎跟中国武侠叙事传统以及满人的尚侠习尚都有些距离。笔者以为,这恰好正是王度庐既继承又变通旧式武侠创作路数的地方。王氏笔下之此类作品,侠乃情侠,情乃侠情,一方面不再赋予侠客以包打天下的使命,同时特别的要写出侠客们的儿女心肠,把侠客复归到普通人的情感层面上来塑造。满族是个不单尚武而且也讲究情感融通的民族,他们的文学也涉及到这个题目。如果我们认可《红楼梦》中柳湘莲颇有几分侠气,那末,写出他在对尤三姐的情感先热后冷最终铸成大错,则体现了作者对侠客们的规箴;《儿女英雄传》的开篇词作,则明确亮出了该民族“最是儿女又英雄,才是人间龙凤”的价值取向。如果说王度庐在这里也有受到民族传统观念影响的一面,当无大错。

毕竟王度庐是一位20世纪前期方才涉足小说创作的作家,可以肯定地说,受西方现代文艺思潮的浸润砥砺,在他那里也是不言而喻的。他的作品,强调天赋人生之“爱”的权利,极写旧时代男女义侠们的情感追求以及这种追求无法实现的人生悲怆。在这里,社会与个性的矛盾,情感与义理的冲突,都刻绘得淋漓尽致。

有趣的是,不大写古代侠客除暴安良母题的王度庐,却在他的现实题材创作中,一而再、再而三地书写具有除暴安良侠义精神的人物。《古城新月》、《风尘四杰》、《燕市侠伶》、《粉墨婵娟》等等,都属于这一类。

他在报社就专等着,等那“贾大哥儿”找他来,最好是连那“贾大人”也来,或是大名片,或是大名片的儿子,一律准备着应付。——就这样,方梦渔抱着一种仿佛侠士似的勇敢的心情。

此系《粉墨婵娟》中对古道热肠的记者方梦渔的叙写,他最终为拯救被黑暗世道戕害的女伶而中弹身亡,并至死未悔。《风尘四杰》的“四杰”,都是北平底层卑微的小人物且个个都存有些人格缺陷,关键时刻他们却都能拍案而起挺身而出,做出很侠义的举动。《古城新月》里面的柏骏青、祁丽雪、刘醉生,各自的身份、处境、观念颇多不同,但是,在通力救助贫女白月梅逃出苦海上头,则全都没有二心并起了作用。与老舍类似,王度庐在面对丧失公正的社会逼迫之际,也总是率先祭起侠士救世的旗帜。满人们的饱含古典主义精神的治世药方,亦可敬,亦可悲。

旗族在独到的历史走行中,的确形成了不少特殊的意念。

清代满族文学的大半数作家均出在北京,他们饱蘸情感地写北京,并开辟了京味儿文学的先河。假如说当代不少别民族的作家也参与了京味儿文学创作并且着重是在写作风格上模拟“京味儿”的话,满族作家可是从一开头就使此种文学拥有了相当充分的感情根基。老舍在散文《想北平》里写道:“我真爱北平,这个爱几乎是说而说不出的。……我所爱的北平不是枝枝节节的一些什么,而是整个儿与我的心灵相粘合的一段历史……真愿成为诗人,把一切好听好看的字都浸在自己的心血里,像杜鹃似的啼出北平的俊伟。”这种“杜鹃啼血”般的恋京情结,在旗人作家王度庐身上也展示出来。

1911年辛亥革命有“驱逐鞑虏,恢复中华”的宣传。事实是,在这座城市里早已落地生根的都市化旗人们,已经没有可能再像元朝落败后的蒙古人那样返回关外故土。即使存有这样的迁徙条件,京城里的众多旗人们也割舍不掉与这座城市的那份情缘。1928年,民国政府颁发政令,定南京为首都,改北京为“北平特别市”,这让以旧日旗族为代表的“老北京儿”们大感失落,他们由“首善之区”的居民跌落成了“故都遗民”。王度庐以“柳今”笔名发表在1930年5月7日《小小日报》上的杂文《恢复北京》说到:“北京的老哥儿们(谈北京自然要说纯粹北京话)自从迁都以后,享乐太‘平’以后,全都有些感觉得不受用,就仿佛丢了下半截似的,茶不思,饭不想(窝头都快不想吃了),连买卖都不愿做了”。“我是在北京生长起来的,自然也不愿做这个‘亡京奴’;不过我最希望在北京未恢复以前,大家就振起精神来,建设它,布置它,改良它,否则就是把天堂挪到北京,大家仍旧是没有饭吃。”作者不愿成为“亡京奴”,不能不说是满人恋京情结的证实,只是他身为有志青年,更愿意规劝同胞们,振作精神建设好这座“废都”,特别是要教这座城市里面的穷苦人们(其中不少是他的旗族同胞)衣食有着。

他后来在青岛写小说,包括武侠题材与现实题材,故事绝大多数都发生在北京(北平),极少数故事即使发生在大西北或者青岛等地,差不多北京(北平)也还是那故事的策源地。正如有论者所说:“凡是度庐先生以北京(北平)为背景或主要以北京为背景的作品,其地名绝大多数也都是真实的。”这说明作家对北京城感情之深透与了解之周密。

满族传统在对世间两性的看法上面,从来就有尊重女性的特点,如若将之称作“尊女观念”,也未尝不可。究其由来,起码有这样几点是可以注意的:一是该民族的母系氏族社会记忆清晰,在异常繁复的萨满教文化传承中间,女性的氏族祖先神以及女性的萨满(神职人员)形象,非常之多,因而其世代族裔便对女性葆有着一定的敬畏感;二是满族先民长期以采集渔猎为传统经济支撑,男性多从事渔猎,女性多从事采集,而采集虽时常不及渔猎收获丰盈,却在一切天候下较后者之收益更加稳妥保险,男女社会分工的结局没有让男性有绝对小视女性的理由;三是入关前满族先人没经历太多的封建过程,更没有遭受到“男尊女卑”封建道德的精神摧残;四呢,是清朝旗族少女,从理论上来讲人人都有一朝“选秀入宫”的机会跟可能,所以常被高看一眼,她们从小就亮着大脚满街疯跑,回到家里也都有任凭其指手画脚的“姑奶奶”身份。

《红楼梦》里的两性观——“女儿是水做的骨肉,男儿是泥做的骨肉”,张扬了抑男褒女的反文化潮流态度,也曾使不少读者感到新奇和诧异。曹雪芹承袭了有异于中原汉族的性别理念,认为女性非但不低男人一等,不该做男人的性奴隶,甚至还要比男人们更高洁一些。

玉娇龙与祁丽雪,一者出身于清季豪门,一者来自民国上流,二者虽然都未能具备完美的人格,却均在表达与显示女性的社会权利方面,有着非同凡响的态度,给人耳目一新的感受。作家将自己民族传统观念当中的有益成份与时代的进步的价值观念相接轨,不仅使笔下的这类形象,甚而也教他的创作闪射光华。

满族这个历史上创造过辉煌的族群,究其内里,则包孕着颇多的悲剧。他们的入关定鼎是政治上的成功,却无可奈何地引发了传统文化的大翻覆;八旗制度系当初取得诸多胜利以及随后巩固政权的基本保证,其制度自身却造成了后来“八旗生计”的难题,严重伤及下层旗族的存活;八旗制度把世代旗族死死地捆绑在驻防区域,旗人不仅不能从事各种当兵以外的职业,未获批准连驻防地都不得擅离;而辛亥革命把这个民族从封建桎梏下解放了,却因民族歧视的风行,广大旗族民众又被推向了从精神到生活的双重深渊……

久而久之,满人养成了一样特别的性情——他们看去好似活得相当洒脱,内心却充盈着悲怆与忧患。

满族的文学也是如此,本质上的悲剧居多。就拿小说来说,从曹雪芹的《红楼梦》到和邦额的《夜谭随录》,从冷佛的《春阿氏》到儒丐的《北京》、《同名鸳鸯》,以及老舍的《离婚》、《骆驼祥子》、《月牙儿》、《我这一辈子》、《茶馆》等等,悲凉之风遍布其上。

王度庐也以他的悲剧写作,接续着这样的民族文化传统。在他那里,武侠小说,社会小说,言情小说,多为悲剧。尤其是他的武侠题材,很少有像其他作家作品那样的完满结局,而大多是以凄凉的笔墨收尾,以至于他因此而被称为“悲剧侠情”派的圭臬。

悲剧书写,不仅是对于客观现实的认识,有时它甚而就是一种感触世界的心态。

王度庐笔下的情侠们,利刃在握,功夫了得,却总是不能左右命运,难以兑现个人的情感诉求,他们的感情与“道义”之间往往横亘着一道不可逾越的“天河”;写到现实题材,王氏也经常教情节在曲曲折折的延伸之后,显露出事物发展终极的失落。《古城新月》里的白月梅终于逃出苦海,实在是作者难得的网开一面,而作品核心人物柏骏青虽说帮扶白月梅小获成效,自己却不得不在几番挣扎后,落花流水地回归他的封建家庭,向人生宿命缴械投降;柏骏青一度的“恋人”祁丽雪,在冲破旧式精神牢笼方面也是有胆有识的青年,其结局一点儿也不比柏骏青稍好。在这儿,我们多少见出一些王度庐跟老舍的区别。老舍写祥子等等底层社会的苦人儿,有一种彻底的痛苦决绝,总以“悬崖撒手”的故事处理,去表述他极度的悲愤。而王度庐有时还是愿意激励苦人们斗争一番,这大约与他较老舍年少10岁,对庶民的“斗争”现实有些别样的体验有点关系;也许还是跟这10岁的年龄差距有关,王度庐更多地关注着不同时代青年们(从李慕白、玉娇龙,到柏骏青、祁丽雪)的个人感情生活,但是,他在这一领域的悲观,几乎也达到了“极度”。

——下接京旗作家王度庐(三)——