摘自:《独家人物》2020年第1期

作者:王芹

三、

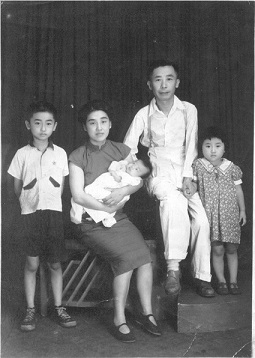

1949年夏青岛解放,我的叔叔也和父亲取得了联系。下面那张照片就是当年为寄给我叔叔而特地去照相馆拍摄的,大家都穿得整整齐齐,以示隆重。叔叔是遗腹子,父亲对他格外疼爱,他参加革命后多年杳无音信,父亲一直很惦念他,甚至在小说里也写进了他的小名。父亲虽然喜好摄影,自己却很不愿意照相,他的照片很少,这张照片几乎就是我们家唯一的一张全家福了。

我的叔叔当时在大连市工作,1949年9月,父亲便独自一人找去了,叔叔就让父亲先学习学习。1950年初,母亲带着我的哥哥和我也去了大连,把只有七个月大的小弟留在了青岛的亲戚家。当时东北很需要文教方面的人才,他们很快就都参加了工作,父亲先后在旅大行政公署教育厅、旅大师范专科学校工作过,母亲则任小学教师。有意思的是父亲虽然身份变了,名字却没有换,他后来就一直使用王度庐这个笔名,尽管他并不愿意提及自己写小说的那段经历。

这时父亲已年过四旬,身体也不太好,但是心情舒畅,工作、学习的热情很高,生活条件也改善了。因为我母亲也上班,他便主动分担些家务。父亲负责每天送我去幼稚园,当时我已经五岁了,很不愿意去,至今我仍清楚地记得,每天早晨父亲牵着我的手,慢慢地走过一段很长的下坡路,我是一路胡闹,父亲是万般无奈。那时候晚上经常防空停电,父亲无事可做,有时就坐在黑暗中唱戏,他唱我演。星期天他也常带着我们去海边玩儿,我们跑来跑去,戏水挖沙,他却总是坐在沙滩上一只旧船的阴凉里,静静地望着大海,望着远方。

“文革”期间有人从我家拿走一本相册,作为批判我父亲的“证据”,他指着其中的两张照片斥道:你们穿得这么好,可见你们过去的生活多么优越?稿费一定拿得不少!父亲低头不语,并不解释。其实那两张照片都是解放后照的,其中一张就是那张全家福,另一张是在大连参加工作后照的,母亲穿的是旅大行政公署的制服,父亲穿的是叔叔送给他的一件旧呢子干部服(见下图)。

1953年夏,父亲被调到东北实验学校(现辽宁省实验中学)任教,于是我们全家又搬到了沈阳市。换了新的工作,虽然有时不适应,但父亲的工作热情仍然很高,他努力地工作着,尽职尽责。作为一个中学教师,他白天要上课、开会、学习,备课、批改作文多在晚间。他虽文字知识丰富,但那时教学强调向苏学习,特别注重形式,这使他感到难以应付,因此常要备课到深夜。当时实验中学的工作条件、生活条件都很好,父亲的工资也较高,而我家又是父母亲都工作,所以生活较为宽裕。学校的文化生活也很丰富,经常在周末组织教职工去剧场看演出,父亲是有戏必看。我和他一起看过京剧、话剧、越剧、粤剧、豫剧等等许多剧种的名剧,见到过不少名角,但那时我还在上小学,对此没什么兴趣,记忆中只有那喧天的锣鼓声,还有令人昏昏欲睡的咿呀唱腔。

1956年父亲加入了中国民主促进会,并被选为沈阳市政协委员、皇姑区人民代表。有一次去市里开会,天寒路滑,不慎跌了一跤,右上臂骨折。母亲去医院接他时,他的第一句话却是:“胳臂摔坏了,以后怎么在黑板上写字呢?”伤愈后父亲的胳臂真的抬不起来了,他就在家里坚持练习上举,后来竟没有影响上课。

父亲很少与身边的同事、学生提及前尘往事,同事王福明老师曾写道:

印象中王度庐对鲁迅先生是十分尊敬的,我记得他说过:“鲁迅的伟大无人可及,他的作品不仅是文学丰碑,更是思想丰碑,精神丰碑。”有一次,我为我们北师大学生对巴金先生的发难而自责时,他说:“巴金像丹柯一样,掏出自己燃烧的心,去点燃寒夜里的青年们的心。”每当问及他的小说时,他总是微微一笑,笑中无一丝自得,倒是饱含着愧疚。他总是这么说:“我写那些东西,是为了养家糊口,混口饭吃的。”“至多是在武侠里发发闷气,在言情中做做美梦,如此而已。”我觉得,在严于解剖自己上,王度庐和鲁迅、巴金是有相似之处的。既非作秀,也非谦虚,而是对真实自我的勇敢正视。这,就是真诚。 ……我并未去找他的小说看,对我来说,从小生活在社会底层,一生颠沛流离,一生苦度寒庐,饱受人间风雨和世态炎凉,仍保持着善良、真诚和坚韧,仍坚守着淡泊名利的心态和朴实无华的生活的王度庐先生,就是一部最动人心弦、最发人深省的小说。

还有一位学生回忆道:1956年自己因病不能参加当年的高考,心情沮丧,这时“王度庐老师找到了我,他没有问我病情,却问我是否还记得我译过的《思旧赋》。当时我问老师何以提起此文?老师提示说:‘托运遇于领会’你是怎么译的?我忽然想起当时和王老师讨论过,王老师讲解原意是命运如衣领开合不定,我转译为‘可叹人的命运总是任那无常的摆布’,老师赞许。说到这儿,老师点了题:少年不识愁滋味,真的愁来了也不要怕……”由此也颇能看出父亲是如何教书育人的。

父亲在实验中学工作了十余年,于1970年春退休,并随我的母亲下放到了农村。当时我在千里之外工作,弟弟在农村“接受再教育”,父亲母亲一辈子都是住在城市里,父亲更是体弱多病,其艰辛可想而知。生活上他们尚能随遇而安,精神上的打击却是措不及防的,1974年我的哥哥在住院期间突然去世,年仅35岁。此事对父亲的打击很大,后来院方来人商讨赔偿事宜,父亲痛哭道:“人都没了,要钱有什么用?”

我的哥哥从小就是一个聪颖、懂事的孩子,他有毅力、有才气,并且酷爱生物学。在大连上小学时,父亲给他买了一套儿童用的铁锹和镐头,从此,我家的小后院儿就成了他的天地。他什么都种,还从外面挖回来些野花种上,并告诉我它们的学名。有时他还拿上捕虫网,带我去后面的南山玩,一路走一路给我“科普”。到沈阳后,周边就有公园、荒野,假期里他经常一早就走了,直到下午才风尘仆仆地回来,兴奋地展示他采集来的乱七八糟的东西,说得好听些是花草鱼虫,其实就是些树枝、草棍,有时还有几个蝌蚪。他还把植物固定在硬纸板上制成完整的植物标本,并用拉丁文标注学名,装订成册。哥哥的口才也很好,却不张扬,因为父母都讲北京话,所以他的语音比较标准,在大连时就常被邀去广播电台播音。他还自学诗词格律,偶尔也写写诗,我上大学后他还给我写过诗,鼓励我好好学习。

上高中后他又研究起遗传学来,但是当时的苏联不仅排斥国际经典遗传学,而且进而把它视为“伪科学”,并把经典遗传学者视为政治上的“反动派”。哥哥却说染色体、基因的物质性早已得到科学实验的证实,怎么会是伪科学概念呢?李森科只讲变异,否定遗传,其学说才是真正的伪科学。他还说:混淆学术问题与政治问题的界限,把伪科学奉为“科学”,对真科学进行政治打击和政治迫害,这是严重的、极左的错误。后来他考入北京师范大学生物系,不仅继续坚持自己的观点,而且在批判会上坚不认“错”,态度“恶劣”。

哥哥去世后,父亲的身体更坏了,不久便被确诊患有帕金森病。父亲的最后几年是在铁岭农学院度过的,那时我的弟弟已毕业,留在该校工作。父亲于1977年去世,母亲曾这样回忆当时的情景:“这日正是旧历年末,晚上儿子去办公室值夜,女儿远在千里之外工作。我们住在一间很小的宿舍里,暖气不热,电灯不亮,风吹得屋外树枝簌簌地响,偶而能听到远处一声声犬吠。他病已垂危,该说的话早已说完,他安静地合上双眼去了。我不愿惊动他,也不想叫别人,就坐在床边陪伴着他,送他安静地走完了人生最后的旅程……我遵从他的遗嘱,没有通知很多人,没有举行一切世俗的仪式,没有哀乐,没有纸花,就悄然地由他的儿子和几位热情的青年同事,用担架把他抬到了离我家很近的火葬场……”

往事如烟,述不尽的思念!

四、

父亲是一个穷苦人家的孩子,从十几岁起就开始写作,从北京的皇城根一直写到青岛海滨,竟写了上千万字。他虽然已经去世几十年了,但他的作品仍未被遗忘,他写的故事被一版再版,被拍成电影,被译成多国文字,还被收入了中学语文读本。我们不清楚他到底写了多少,因为至今仍不时有未知的作品被识者发现。每每想到体弱多病的父亲连续数年同时写着几部小说,想到他当时经历的苦难和内心的苦闷,不禁泪目。

张赣生先生曾写道:

度庐先生的贡献正在于他创造了侠情小说的完善形态,他写的武侠不是对武术与侠义的表面描绘,而是使武侠精神化为人物的血液和灵魂;他写的爱情悲剧也不是一般的两情相悦恶人作梗的俗套,而是从人物的性格中挖掘出深刻的根源,往往是由于长期受武德与侠道熏陶的结果。这种在复杂的背景下,由性格导致的自我毁灭似的武侠爱情悲剧,十分感人。其中包含着作者饱经忧患、洞达世情的深刻人生体验,若真若梦的刀光剑影、爱恨缠绵中,自有天道、人道在,常使人掩卷深思,品味不尽。

度庐先生是一位极富正义感的作家,这在他的社会言情小说中表现的格外鲜明。《风尘四杰》《香山侠女》中天桥艺人的血泪生活,《落絮飘香》《灵魂之锁》中纯真少女的落入陷阱,都是对黑暗社会的控诉,很能引起读者的共鸣。度庐先生自幼生活在北京,熟知当地风土民情,常常在小说中对古都风光作动情的描写,使他的作品更别具一种情趣。

度庐先生是经受过“五四”新文化运动洗礼的人,他内心深处所尊崇的实际上是新文艺小说,因而他本人或许更重视较贴近新文艺风格的言情小说和社会小说创作。但从中国文学史的全局来看,他的武侠言情小说大大超越了前人所达到的水平,而且对后起的港台武侠小说有及深远影响的,是他创造了武侠言情小说的完善形态,在这方面,他是开山立派的一代宗师。(见《王度庐武侠言情小说集》序)

张泉先生在《中国现代文学史亟待整合的三个板块——从具有三重身份的小说家王度庐谈起》一文中也指出:王度庐作为一个具有沦陷区作家、少数民族作家、通俗作家三重身份的作家,无疑会给中国文学史的撰写带来新的问题意识、研究视角和操作方式。他写道:“许多沦陷区作家在异常艰苦的环境中,坚守自己的民族气节、文学信念和创作风格,发表和出版了大量具有相当水准的文学作品……研究成果表明,日本占领区的中国文学,无论是新文学还是通俗文学,仍顽强地沿着中国文学原来的路径迂曲地发展,蕴涵着殖民统治无法压制的中华民族精神和民族文学要素,是中国现代文学的有机组成部分。”

自上世纪八十年代以来,就有一些学者开始研究王度庐及其作品,虽然这不一定是他想要的,但一定是他想不到的。他是个低调、谦逊的人,不喜欢热闹,但已身不由己,那就任人评说吧。

五、

2011年9月14日,我们在北京的八达岭陵园为父亲母亲举行了落葬仪式。墓地坐落于陵园的仙泰园内,这里背依青山,松柏常绿,能听到鸟鸣虫叫,能远眺巍巍长城,放眼望去,莽莽苍苍,群山峻拔,林木葱笼。父亲母亲在外漂泊多年,终于魂归故土,叶落归根了,他们将在这里,在八达岭的苍松翠柏之中,被后人长久垂念。

想起父亲1930年所写的“月上树梢,晚风徐起,我也有些困倦了……”不胜唏嘘,愿他们安息!