摘自:《独家人物》2020年第1期

作者:王芹

近年来,我们一直在搜集、整理父亲留下的文字,寻找父亲的足迹。所以在纪念父亲的百年诞辰时,我曾写到:虽然父亲已去世多年,但他在我们的心目中却日见清晰。今年是父亲的一百一十周年诞辰,我们仍在循着父亲的足迹,努力地寻找着,过程虽然艰苦,但也时有惊喜,时有感动,我们对父亲也更加了解,更加理解,更加思念,更加崇敬。

一、

我的父亲生于1909年9月,他的青少年时代是在北京的皇城根下度过的。父亲原名王葆祥,字霄羽,王度庐其实是他在1938年才开始使用的一个笔名,那时他已近三十岁了。

王度庐故居的旧址是司礼监4号,位于地安门内(即“后门里”),即现在的东城区吉安所右巷9号。据一位生长于此地的长者说:司礼监4号当年是一个朝东的院落,门前有两棵大槐树。现在这里的房子应是后来盖的,且因有一些私搭的建筑,原来的格局已不易看出。门前的那块空地上盖了房子,院门也改为朝南开了,旧人不覆,物是人非。

现在还不清楚我们旧家是从何时开始在这里居住的,只知道祖父曾是清宫管理车马的机构里的一名职员。

徐斯年先生曾分析过我父亲的“后门里情结”,其大意是:与老舍的“小羊圈情结”相似,王度庐也有一个“后门里情结”,他的许多小说都写及故居所在地——后门里。与老舍不同的是,这些作品中的后门里有两大特点:(1)都不是故事发生的主要地点;(2)居住在这里的多为下层人物。所以,它并非“地理中心”,而是“心理中心”;其心理内涵相当值得探究:除了证明儿时记忆之深刻、深藏之外,似乎还含有自我嘲讽、自我调侃的因素,这是颇具“王度庐特色”的。

父亲七岁时祖父便去世了,留下一家人老的老,小的小,生活之困顿可想而知。父亲是长子,十二岁时家里就曾送他出去做事。他做过眼镜店的学徒、电报局的见习生,还给人当过听差,但都干不了几天就被辞退了,因为他年幼体弱,也不会干活。

父亲读过私塾,又读了几年高等小学。他读书勤奋,人也聪明。有位老师很赏识他,经常借给他书看,并且教他诗词格律,但因家境贫困,学业荒废,之后就全靠自学了。父亲喜欢读书,常去的地方是北京图书馆,还有鼓楼的“民众图书阅览室”,有时也去北京大学旁听。后来,他又断续做过小学的会计、教员,做过家庭教师等,并且开始往报社投稿。最近发现,父亲最早见报的文字,是1924年6月5日发表在《平报》上的《座右箴并序》,署名“高小生王葆祥”,时年不足15周岁。此后,他又在《平报》上接连发表了二十余篇文言的笔记小说、诗词和白话体的杂文,如《吊屈原文并诗》《谈侠识剑》《座右铭并叙》等。

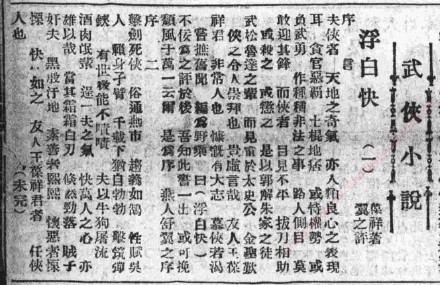

1925年2月1日,该报开始连载了父亲的第一部武侠小说《浮白快》,总计约二十万字,署名葆祥。开头题诗二首曰:

劲梅独逞岁寒姿,英沾玉碎落砚池。鸿孤天冷无聊趣,呵冰笔写易水词。剑光激目奸心悚,翩舞定迹游侠儿。毫劳一时谈千古,传赞高著史迁遗。

少林外派武当门,筑歌侠士几人存。冷剑抽出心骤悚,光斑犹具泪珠痕。惜哉未涉咸阳地,难质薛家秦客门。德薄姑败狂游志,转向乌毫快谈论。

大都王葆祥避茀氏自题

《浮白快》连载了九个多月,现在读来觉得写得幼稚,当时却颇受欢迎。此后便一发不可收拾,父亲接连不断地又在《平报》上发表了二十余部小说,有武侠、侦探、侠情、社会小说等类型,《浮白快》《怪皮鞋》《宝剑明珠》等并被报社印为单行本出版。

1926年前后,《小小日报》也开始刊登父亲的连载小说,遗憾的是存报残缺比较严重,目前见到的有二十余部,其中侦探小说以“鲁克系列”最为瞩目,惨情小说《红绫枕》则因由报社印行单行本,而保存最为完好。

这一时期父亲不仅写连载小说,也写杂文、诗词,虽然影响不大,有的也显幼稚、粗糙,但无疑对他后来的创作是大有帮助的。目前见到的上述文字多发表在《平报》和《小小日报》上,署名王葆祥、葆祥、霄羽,也用过王葆翔、潇雨、柳今等笔名,《平报》上的“芗微”很可能也是他。其他报刊上肯定还会有父亲的文字,例如在他的一份履历表里就有曾“给《升报》写小说”字样,但是目前尚未找到此报。

1930年,父亲以柳今为笔名在《小小日报》上开辟个人专栏“谈天”,每天发一短文,纵谈国事、民生、世态、人情、风习、学术、艺文等,他批判封建习俗,倡导男女平等,剖析国民性弊病,痛斥日本帝国主义,其忧国忧民之情跃然纸上。例如谈到女子的就业问题时,他写道:为这么一个“女招待”,闹得马仰人翻,有女招待的饭铺门首,差不多都像看娶新媳妇一般的热闹(不敢说是像看出殡似的,恐怕不吉祥)?……其实人家女子们自工自食,混碗饭吃,诸位何必人言啧啧,若羡若妒?黑暗的社会,男性中心的社会,女子谋业如此之难,女同胞啊!我替你们哭了(没人答情)。(见《招与待》,1930年5月6日)

在谈到“发财”时他写道,有朋友对他说:“最重要就是发财学,你不信你现在著作上一部《发财学要义》,包管净是预约你就得卖两万部。”接着就调侃道:“人们要发财原是不难的,无须乎研究什么发财学,只要把头弄尖些,脸皮绷厚些,牛皮吹响些,马屁拍熟些,会献小殷勤,会说低下话,能投机、善拍虎,果然要把这几样秘诀练熟,纵然不能成什么大资本家,也得落一个小财主啊。”(见《发财学》,1930年8月13日)

谈到夜读《朝鲜义士安重根传》时,他写道:

看那朝鲜亡国的惨痛,安重根刺死伊藤博文之慷慨激昂,不禁我又怀想我们老大中国,现在景况,不禁怆慨。掩卷静思,猛然看见那蜡油萤萤,一滴一滴地流下,啊呀,真真像眼泪!……我看的这本书是一本铁血的书,点上一支红腊烛,似乎可以增加热烈悲壮,那红腊的腊油,不单可以代表国家兴衰之泪,而且还可代表书中义士的热血。(见《烛边思绪》,1930年9月30日)

…………

遗憾的是存报残缺,目前在《小小日报》上见到的杂文仅有一百五十余篇,这些文章很有个性与时代特色。关于“柳今”这个笔名,他还专写一文进行自我调侃:

人们的署名,不过是一种记号罢了……我自从署了这花柳毒症的“柳”,今天没饭吃的“今”,刨出我一般老朋友,其余谁也不知道这柳今便是孤王我。……差不多署名最多的都是文人,尤其是投稿家。我记得我有一位朋友,他就是位投稿家,他老人家的名片前后都印满了六号字,全是署名,约有四十多个,其中并有什么道人、什么翁、什么僧、什么童子、什么女士;又僧又道,又老又少,男不男,女不女,我也不知他老先生是怎么回事,总而言之,是自命不凡,是卖弄才学,是闲着没事。要是像我这整天奔窝头的人,哪有闲工夫及此?随便怔署上一个“柳今”,不过比“无名男子一名”强一点罢了!

父亲是很会起名字的,他给小说里的人物起了那么多好名字,如玉娇龙、李慕白、孟思昭等等,可是他给自己子女起的名字却极普通,不知是否蕴有不要“自命不凡”,不要“卖弄才学”的意思。

1931年至1933年间,父亲还做过《小小日报》的编辑(在《平报》他则拥有记者身份,属于报社同人)。该报经常登载一些体育新闻、比赛消息等,编辑只他一人。他每天都要到处去采访,白天采访晚上写,差不多是“独挑《小小》”。有意思的是,这两年中他在《平报》上的连载小说并未间断,可见当时工作之繁重。

…………

1933年夏父亲去了西安,在那里他做过《民意报》的编辑员,做过陕西省教育厅编辑室的办事员。1935年父亲与母亲结婚,简单的结婚仪式就是在《民意报》的报社里办的。父亲在这一时期应该也写过不少文字,尚待继续寻找,目前我们只找到了父亲在《民意报》“戏剧与电影周刊”上写的《中国戏剧生命之革新》《电影是应合大众所需要,真不容易利用它》等文章,还有他为教育厅编辑的《陕西谣谚初集》,撰写的《民间歌谣之研究》,以及为西安中小学讲演竞赛会、西安中小学唱歌比赛写的报道等,署名多为王霄羽、柳今、潇雨。

父亲在西安工作得并不顺利,因为他既无背景,又不会逢迎,加以社会混乱,物价飞涨,薪金低微,1936年父亲和母亲就又回到了北京。关于西安这段经历,父亲后来写道:“我在外省漂泊了三四年,最近才回到北平,所看见的一切都显出了萧条、冷落、改变,可是惟独我的老友《平报》却仍然很健壮、活泼,正在举行十五周年纪念。我与《平报》有十年的交谊,后来我因为生活的逼迫,不得不到外省去就食。” 关于《平报》,他又写道,除了“消息的敏捷、取材的丰富、言论的正确”外,该报还有几个特点,“就是一,不登诲淫的小说;二,没有所谓“软性”新闻,看不见肉麻诗词、无聊文字……”(见《献于平报十五周年之前》,1936年10月13日)。这几个特点倒是与父亲的风格相近:他写了几十年,写了上千万字,但绝无色情暴力、淫秽低俗的文字。(未完待续)