日前在网上看到了一篇报导,说的是青岛的王淑绵先生收藏着一张1913年的《青岛白话报》,报头上并印有“总经理兼编辑伊筱农”字样,此事引起有关专家的重视。

以下摘自青岛传媒网 百姓说事(2007-4-10):

青岛白话报岛城独一份

这份报纸是王淑绵在相框里发现的 家住南九水路的王淑绵:前几天我看《百姓说事》报道了一张70多年前的《青岛夜报》的消息,忽然想起我还收藏着一张1913年的《青岛白话报》。

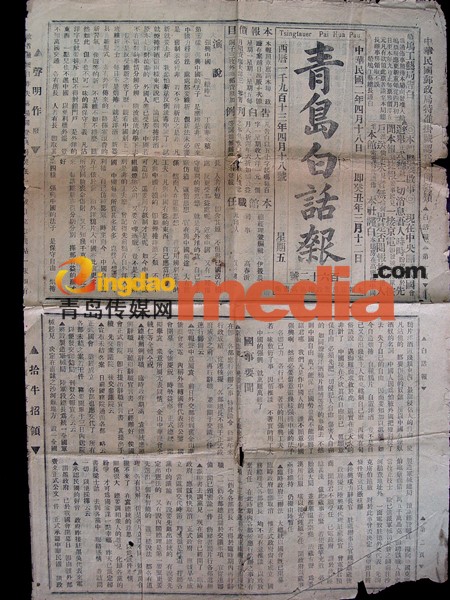

这张报纸有九十多年的历史了,除了左下角丢失一小角和纸张有些泛黄外,整体保存良好,字迹清楚。我手中的这张是1913年4月18日发行的,隔日出版一 次,这是总第162期。报纸的账房暂设抱岛高密街,该报设的栏目有演说、国事要闻、新闻撮记、本省新闻、本埠杂志、报余琐谈、失物招领以及广告等,字里行 间承载着青岛建市初期的信息。这张报纸是我在20多年前整理旧像框时在夹层里发现的,一直精心保管至今。

传媒回复:

咱们都知道,白话文最早是1917年由胡适率先提出的,但是这份《青岛白话报》却是1913年出版的,比胡适提出使用白话文的时间还要早,这事儿就值得探究了。

为了搞清这份报纸的历史,4月9日,记者陪同王先生带着这份《青岛白话报》来到了青岛市档案馆,找到了编辑研究处的孙保锋。

看到这张泛黄的报纸,记者和孙保锋都很惊奇,的确,除了左下角的一小块缺损外,这份报纸保存得很完整。

报头上印有“民国二年四月十八日 即癸丑年三月十六日”、“一百二十六号”、“本报账房暂设抱岛高密街”、“总经理兼编辑伊筱农”等字样。孙保锋说,从日 期可以推算出该报是1912年创刊的;“抱岛高密街”就是现在的高密路,“抱岛”是指德县路以北的区域,当时那一带被称为“大抱岛”,“抱”字当时没有规 范的写法,所以在这一份报纸中,就出现了“包”“抱”“宝”三种,后来才统一成“鲍”字;“账房”即公事房,也就是现在的办公室。那么伊筱农为何人?孙保 锋说,这个人一直在搞报业,1929年国民党统治青岛时被捕入狱。

在看到一篇注明“丁义华来稿”的演说时,孙保锋发现新大陆般指出了“啤酒 厂”三个字,他说,同大鲍岛的“鲍”一样,啤酒的“啤”字开始也有多种写法,他见过得最早的记载是1919年某报纸的“皮酒”。“现在1913年的报纸中 出现了‘啤’字,值得好好研究,说不定‘啤’字还是青岛人发明的呢!”孙保锋兴奋地说。

报纸的内容很丰富,包括国事要闻、新闻撮记、本省新 闻、本埠杂志、报余琐谈等栏目,每条新闻多则五六百字,少则一二百字,报纸的中缝还有一则《拾牛招领》的启事,报纸的反面则多为商业广告,有药品、茶楼、 德文夜校等等。孙保锋介绍说,当时的报纸竞争很激烈,所以广告意识很强,商业色彩非常浓,所以几乎每份报纸都有大量广告。

那么这份《青岛白话报》是青岛最早的白话报纸吗?孙保锋说,目前公认的青岛的第一份白话报是1925年创刊的《青岛平民白话报》,不过《青岛白话报》文章中虽然没有标点,但 是有意识地留了空格,这在文言文中是不允许的,所以这是有一定价值的,这个价值究竟有多大,还需要进一步的鉴定,而且从文章来看,仍然有文言文的迹象,所 谓的“白话”似乎是“话本”的意思。

至于报纸的价值,孙保锋说:“这张报纸现在独此一份,价值不菲,一定要好好珍藏。”他还建议我们最好找到新闻史方面的专家作进一步的考据鉴定。究竟这份《青岛白话报》有怎样的价值,我们《百姓说事》会继续请教专家,来揭开它的秘密。

(传媒记者:杜丽娜 实习记者:鞠在秋)