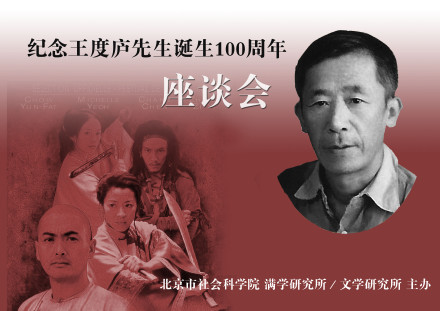

由北京市社会科学院满学研究所和文学研究所联合举办的纪念王度庐先生诞生100周年座谈会,2009年8月20日在北京社科院举行。来自全国十多所高等院校、科研机构、媒体单位的学界同仁以及王度庐先生的亲属参加了本次会议。

王 度庐原名王葆祥,1909年9月13日出生在北京一旗人家庭。1977年在铁岭逝世。他父亲早逝,家境贫寒,做过店铺学徒。后刻苦自学,曾在北大旁听,中 学未毕业就成为小学教员。他自幼爱好诗文戏曲,小学教员。从十几岁起,便向报刊投稿,发表杂文小品、侦探小说。1937年困居被日本占领的青岛,靠为伪政 权的机关报撰写武侠、社会和言情连载小说谋生,尤以悲情武侠小说著称,代表作为“鹤——铁五部”,包括《鹤惊昆仑》、《宝剑金钗》、《剑气珠光》、《卧虎 藏龙》、《铁骑银瓶》。1949年以后,沦陷区文学、武侠小说被排除在文化阅读之外,王度庐从此搁笔,当是一项时代的舛讹。2000年,华裔导演李安导演 将《卧虎藏龙》搬上银幕,并在 2001年第 73 届奥斯卡金像奖颁奖典礼上,获得最佳外语片奖、最佳摄影师、最佳音乐和最佳美术指导奖4项大奖。王度 庐又开始被人们重新认识,但学术界对于他的研究还远为不够。会议由北京社科院满学所所长赵志强主持。他强调,召开这次座谈会的目的,一是要缅怀王度庐先生 的生平,研讨他的文学风格和艺术贡献,二是呼吁学界和当代受众更加关注这位重要的通俗文学与民族文学大家。在座谈会上,与会学者对王度庐做了多方面的阐 释。

北京社科院文学所所长张泉的发言,从王度庐作品的接受史、王度庐的历史语境和王度庐的文学史叙述三个方面入手,试图在现代文学大格局 的背景中为王度庐定位。中央民族大学张菊玲从民族文学的角度讲述王度庐的文学价值。北京大学孔庆东通过细读王度庐的社会言情小说《海上虹霞》,来分析王度 庐与同时代流行的带有革命隐喻和民族寓言色彩的爱情叙事的异同。苏州大学徐斯年的书面发言,主要从王度庐的思想经历、小说所塑造的人物形象以及作品中的北 京元素等三个方面,分析王度庐的民族认知。北京语言大学李玲以社会言情小说《古城新月》为例,分析王度庐对于人的本体性的把握所达到的哲学的高度。北京社 科院文学所李建盛谈了王度庐对于少数民族文学以及一般主流文学的意义。苏州大学汤哲声的书面发言提出,王度庐是中国传统小说现代化的推动者,他的贡献在于 将武侠小说的主要成就从写事转向了写人,建立了悬疑式的小说结构,把评书语言进行了新白话化。中国社科院少数民族文学所刘大先以王度庐的《风尘四杰》为 例,探讨民国时代的“侠义”作为一种传统精神范畴在现代性社会体制中所遭遇的窘境。中国社科院《民族文学研究》主编关纪新从北京旗人文化的角度全方位地对 王度庐的创作进行了特色勾勒和文化解读。北京语言大学张书杰对《宝剑金钗》的人物、文化地理、旗人形象进行了分析。

王度庐先生亲友的代表 也出席了会议。王度庐之女王芹女士介绍了王度庐的生平情况,提到了他的低调、沉默寡言、对于京剧的热爱和晚年在辽宁省实验中学执教的往事。同为满族作家, 王度庐与被誉为平民文学代表性人物的老舍不同,一辈子都是普普通通的人,解放后生活也比较平静,他有想法,但是不善言辞,不存在被歧视、被压抑的情形。王 度庐早年曾受到新文化的影响,写的虽然是通俗小说,但内容却很洁净,没有秽笔。对于王度庐研究,王芹女士还表示,作为家属,对于任何学术研究观点和争议都 非常欢迎,也乐意提供必要的资料。王度庐的孙女王晓丽,在会上宣读了王度庐之子王宏发自加拿大的来信,表达了对父亲王度庐的认知。赵德昆先生毕业于王度庐 任教的辽宁省实验中学,他畅谈了对于王度庐先生的印象:非常勤恳、慈祥、稳重、朴实,且京味儿十足。此外,天津《今晚报》编辑王振良给与会者带来了“天津 市建筑遗产保护志愿者团队”赶制的王度庐主题藏书票。正是这个团队,在不久前还编辑了《王度庐百年诞辰纪念号》,将其收入他们自费刊行的《天津记忆》第 10期(2009年5月16日),表现出对于保护民族文化遗产的高度热忱。

座谈会在热烈的气氛当中进行,与会者对这个有史以来第一次单独为王度庐举办的学术会议,均感收获甚多。(文讯)