转载自北京晚报 2016-04-07)

距今100多年前,还是大清国的时候,当时清朝曾派一“八旗子弟”出洋留学。4年以后学成回国,不料大清国已不复存在了,已是五族共和的民国天下了。以往满族人所享的终身供给“钱粮”没有了,为生存计,他秉承出国前所学汉学文化基础,投身新兴的新闻界当了报人,专职文艺副刊任主笔,不断创作长篇纪实小说、传记等见报和付梓面世为社会欢迎。后因故背井离乡,远去关外落户于奉天(今沈阳),仍以文谋生。受聘为《盛京时报》副刊主笔,继续发表以民初真人真事为题材的长篇纪实小说。至此,“穆儒丐”的名字从关里到关外广为人知。

“穆儒丐”的名字从关里到关外广为人知

余生也晚。以上所述,是我小时候听母亲讲的。母亲为我讲解,“儒丐”二字是自谦,意为“儒林中的一个乞丐”。

前些天我从《北京晚报》上看到一则消息,北京有两家出版社不约而同地出版了20世纪10年代的一位作家、小说家的书,一本是北京联合出版公司出版的《北京1912》;另一本是北京出版社出版的《北京梦华录》。这两本书的作者,都是前面所述的穆儒丐。100年前的书“出土”,令人欣喜。稍有遗憾的是《北京梦华录》的封面上书法写的作者的名字,把“丐”字误写成“丏”(音免)了,希望再版时更正为是。

我知道的穆儒丐还有一些情况。“九一八”事变后日本人接管了《盛京时报》,成为伪满洲国的报纸。穆儒丐被留用,继续主编副刊,且不停地得以发表他的小说。现在想来,可能是因题材都是写北京的,又兼他是八旗子弟,对覆灭的清朝有所惋惜,对民国政府不满、不时咒骂,正中了日本人的下怀,才允许他的存在吧。

顺便提及,20世纪50年代,《北京日报》有一位“助理编辑”(当时对留用的老报人的定级,非今日职称)左笑鸿老先生,和张恨水先生有时小聚叙旧聊天儿,曾提到过民国初年穆儒丐小说的社会影响和语言功力。我因是左笑鸿先生的学生,清晰记得他们聊天时张恨水老先生曾以《儿女英雄传》的作者文康,与穆儒丐相提并论。

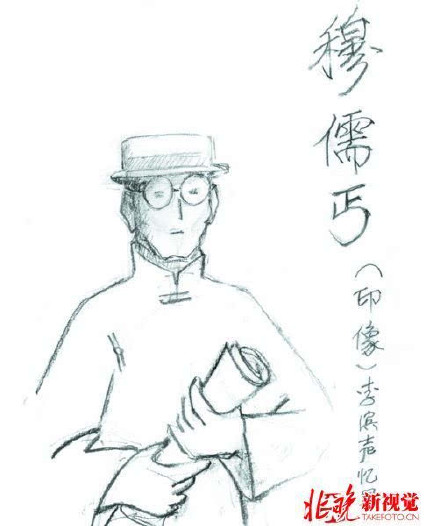

有一次,左笑鸿先生给“文化生活”组几个年轻人讲“写作”,又提到了穆儒丐。我顺口说了一句“我见过穆儒丐”,大家指责我不严肃、是起哄。左先生并未责怪我,还让我说说。其实,我上中学时就开始画漫画了,那时自知上不了《盛京时报》,就投稿给《盛京时报》属下的《小时报》,屡被选用。一次我去看望已在报馆当上校对的老同学,在传达室他指给我看,说穆儒丐先生来了。只见马路对面从人力车上下来一位老先生,径直走进报馆去了——这就是我说的“见过”。左笑鸿先生和大家都哈哈笑了。穆儒丐先生是民国初年有一定影响的作家、小说家,新中国成立后,他于1953年被聘为北京市文史馆馆员,1961年77岁时离世。今见他的著作重回人们视野,是一件高兴的事儿,也是一件有意义的事儿。

分享: