2010年,为给钩沉通俗文学史料,阐发通俗文学之方志学、社会学、民俗学等多维价值提供平台,中国通俗文学研究同人电子刊物《品报》创刊。它无刊号、无经费、无专职研究人员,坚持出版了七年共36期,以史料立言。其成员均非学院派,从行文到行为气质具有鲜明的民国旧派文人的“名士气”。其研究成果与津沽地域文化相观照,在目下的学术机制与体制背景下,其学术风格自成一体,以丰厚的研究成果,为21世纪以来中国近现代通俗文学研究走向深入,作出了贡献。

——本文原载于《苏州教育学院学报》2017年第5期 作者:石娟

作者简介

石娟(1978—),女,黑龙江哈尔滨人,苏州市职业大学学术期刊中心副编审,博士,研究方向:20 世纪中国通俗文学与大众文化,编辑出版学。

一个人的气质,决定于内里:家学、阅历、教养、修为……内在的一切,塑成一个人的灵魂,形之于外。报刊的风格也是如此:办刊的目的、编辑的态度、稿件的择选、作者群的构成、读者的趣味……都会以有形或无形的方式,在不经意间渗透出来。一份期刊的作者、编辑和读者,会围绕着这份期刊构成特定的“场域”,这一“场域”,既是编辑、作者和读者共同的志趣和追求,更是由期刊内容与美学特征建构而成的风格与特色。

因此,对一份刊物的研究,既是对这份刊物内容和形式特征的总结,更是对刊物所属作者群、编辑和读者特有的风格气质以及文化追求的归纳与整理。对学术刊物而言,此类问题的思考和分析可以较为清晰地梳理出某个学派、某个同人团体共有的志趣与品味,甚至学术追求上的共性。

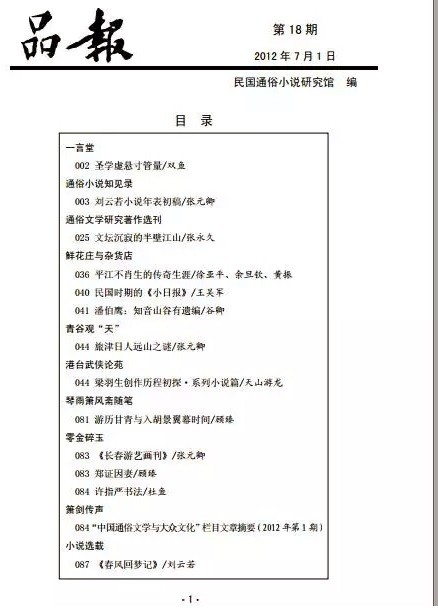

2010年元旦,憾于《通俗文学评论》停刊多年,为给钩沉通俗文学史料,阐发通俗文学之方志学、社会学、民俗学等多维价值提供平台,一份在通俗文学研究圈中内部发行的电子刊物——《品报》——创刊。创刊之初,托名“民国通俗小说研究馆”编,单月 1 日出版赠阅,2010 年和 2011 年 2月 1 日各增出一期;2013 年改为季刊,改署“天津市文学编辑学会”编,每逢 1 月、4 月、7 月、10 月的 1 日推出;2014 年又改由天津问津书院编。

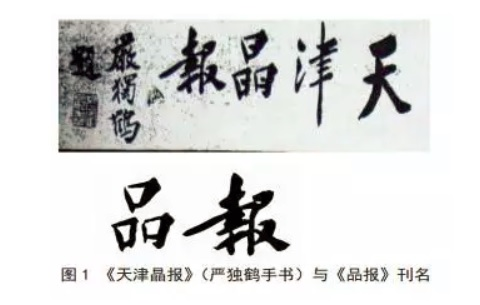

《品报》定名其来有自,张元卿先生在开篇即言:“聊表京津沪三地友人联手办刊之创意,亦略抒对晚清民国小报报人独立办刊之敬意云尔。”《品报》之“品”的选择,一方面是由于办刊发起人王振良、张元卿先生来自天津,顾臻先生来自北京,林鸥先生来自上海——从地理上看,三地构成“品”字形态;另一方面,则是《品报》同人向民国报人独立办刊之精神致敬——明眼人不难看出,字形上,《品报》与《晶报》何其相似?

有趣的是,时隔《品报》出版五年后,张元卿先生揭开谜底:果然与《晶报》渊源颇深,只是不是上海小报“四小金刚”中的《晶报》,而是《天津晶报》,且竟然出自民国上海“一鹃一鹤”中的《新闻报》副刊“快活林”主编严独鹤之手,颇可玩味,见图 1。

然而,由于多重原因:或者是由于微信公众号的开通,或者是由于同人工作繁忙,精力所限……七年之后,至 36 期,《品报》停刊,虽令人遗憾,但其七年来对中国近现代通俗文学特别是“北派”通俗文学研究的贡献,善莫大焉。

综观《品报》,刊物从栏目、内容到形式,都浸润了浓浓的民国风度和名士气质,每每翻阅,常不免献上焚香净手之虔敬。与时下千刊一面、内容刻板的学术论文相比,《品报》上的文字时时处处展示出自由洒脱的灵性之笔,注重趣味,又不失谨严,与当下所谓“体制内”的学术刊物及文学研究形成鲜明对照,赢得通俗文学研究圈内的一致称赞。

《品报》一无刊号、书号,二无经费,三无专职工作人员(编辑均为兼职),却能取得如此成绩,在当下学术研究大背景下,不失为一道特异的风景。到底是什么力量推动着《品报》得以坚持七年?是什么成就了《品报》的特色?《品报》所取得的成绩,又投射出当下的学术研究中存在的哪些问题?因此,有必要对《品报》的学术风格及同人的治学特色进行梳理和回溯。

一、以史料立学

相较于通俗文学“南派”研究(上海、苏州等),“北派”通俗文学研究因学科专业研究者人数、史料开掘的地域限制等条件的制约,进展缓慢,成规模的系统研究起步较晚。张赣生先生是较早全面进入民国通俗小说研究的学者之一,“北派”通俗文学研究尤见功力,他出版于 1991 年的《民国通俗小说论稿》中,“南派”和“北派”几乎各据“半壁江山”,北派略强。

但之后“北派”研究陷于停滞,至 2000 年范伯群先生主编《中国近现代通俗文学史》出版之际,十年内,“北派”通俗文学研究进展缓慢,故而,在整部通俗文学史中所占体量十分有限。

粗略统计,以章节计,只有社会言情编(两节)、武侠党会编(六章有余)、滑稽幽默编(一章)、通俗期刊编(一章),约为全部内容的六分之一强。而即便是当时进入文学史的部分内容,比如“北派”武侠诸大家如还珠楼主、赵焕亭、白羽、王度庐、郑证因、朱贞木,社会言情小说家刘云若,滑稽幽默小说家耿小的,乃至“北派”通俗文学期刊,均由于各种因素导致的史料开掘不足而在史识、史观方面难与“南派”通俗文学研究成绩比肩,甚至很多重要作家、作品以及期刊的基本史实都面容模糊,很多重要报纸几未提及,遑论公允的文学史评价。

而这一现象,进入 21世纪第一个十年之后,由《品报》同仁改写。史料类型多样,较为常见的有述史料、文献史料、实物史料,等等。《品报》同仁的史料搜集与考证是全方位的,他们遍访内地及港台地区的图书馆、旧书店、旧书摊、档案馆,或访谈当事人及其后代、亲属,或邀他们撰写回忆文章,努力发掘一手资料,呈现历史现场,十年如一日,努力打通通俗文学研究特别是北派通俗文学研究中一个又一个关隘,如刘云若生卒年、生平经历中的细节以及创作版本,白羽字号特别是作品真伪,还珠楼主生平事迹及其创作脉络的考证,王度庐的早期创作等等问题,据笔者手头文献统计,当事人即有姚灵犀、刘云若、沈从文、西门丁,白羽的后人宫以仁、还珠楼主的后人李观洪、李观政,刘云若的女儿刘美文、刘美珠及外甥女辛绍兰,等等。

为核实这些史实,《品报》同仁翻阅的报刊文献更是不可计数,其中经常提及的报刊即有《小小日报》、《北平老百姓日报》、《天津平报》、《天津午报》、《新天津报》、《新天津晚报》、《中南报》、《东方时报》、《大公报》、《庸报》、《世界日报》、《益世报》、《天风报》、《天声报》、《中华新闻报》、《民生日报》、《快报》、《星报》、《天津商报》、《一四七画报》、《三六九画报》、《天风画报》、《新天津画报》、《上海画报》、《北洋画报》、《东方画报》、《立言画刊》、《星期六画报》、《京报》(南京)、《明报》(香港)、《新晚报》(香港)、《武侠世界》(香港),等等。

从大量当事人回忆及报刊文献和档案文献的地毯式查考中,经过仔细甄别、反复考证而厘清、确认了许多历史细节,极大地填补了前期研究中的盲点和空白。而与很多学者凭借一己之力“上穷碧落下黄泉”式的史料搜集方式不同,《品报》同人对这些问题的梳理,则是以集体考证、资源共享的方式,通过系列成果的出版,使之得到确立。

对于文学史上重要的作家作品,除一些综合栏目外,《品报》以专题“小辑”的形式予以呈现。据统计,有“平江不肖生小辑”(共 9 期)、“姚灵犀小辑”(共 2 期)、“陈慎言小辑”、“赵焕亭研究小辑”、“李涵秋研究小辑”、“还珠楼主研究小辑”(共 2 期)、“王度庐研究小辑”(共 2 期)、“陆澹安研究小辑”、“刘云若研究小辑”(共 7 期,包括一期“御河轩研云录”,即侯福志先生刘云若研究专题)、“何海鸣研究小辑”、“西门丁研究小辑”、“白羽研究小辑”(共 2 期)、“徐春羽研究小辑”;作品研究专题有“《三体》研究小辑”。

此外,对于通俗文学作出重要贡献的学者、后人也给予专题呈现,如“追忆宫以仁先生”(共 2期)、“张赣生先生纪念小辑”(共 9 期)、叶洪生先生论文研究专题(共 3 期),等等。这些“小辑”以研究对象为中心,以新发现史料的呈现和钩稽、辨正为主,有话则长,无话则短,不受现有学术研究文章的格式所拘,与学院体制内要求的“摘要、关键词”,行文中“一级标题二级标题”式“八股”论文充斥的现状,相映成趣。

特别值得一提的是,与很多学院派以课题方式开展系统研究不同,《品报》同人的考证重微观,关注历史细节,重校勘、辨伪,重考据,颇有乾嘉之风,不发宏论,言必有据,以史料立言。而经过十余年的潜心努力,《品报》同人基本厘清了“北派”通俗文学研究中的一系列关键问题,如作品版本、文学载体、出版时间、文学事件以及作家生平等种种,以一份份沉甸甸的学术成果系统而清晰地勾勒出民国北派通俗文学的基本面貌。

二、非学院派研究

总览《品报》同人的职业,不难发现,他们有一个共同的特征——均非学院派:王振良先生是天津《今晚报》副刊部主任,顾臻先生曾是外企职员,倪斯霆先生是《书报文摘》总编辑,胡立生先生已退休,侯福志先生是公务员,林鸥先生是藏书家……所有撰稿人均处于目下的学术体制之外,他们没有科研任务的压力,也无年终绩效考评的物质利益刺激,也就意味着他们研究的驱动力是学术理想及兴趣使然,而非“逼迫”。

因此,他们的写作随性、自由、严谨、扎实而无功利,随“心”而为—作者写得开心,编者编得随心,读者读得舒心。也因此,《品报》从栏目名称、内容形式乃至合作方式自由无拘,呈现出浓浓的名士气,具有了内在的同一。

(一)栏目名称:颇具古风

与期刊的栏目一样,《品报》自创刊伊始就确立了几个贯穿始终的固定栏目,多数栏目都由四位编者独立供稿,从内容或文体上保持一致的风格。与学术期刊以学科和内容分类不同,这些栏目在选字造词上颇具古风,具有创作“意”:“琴雨箫风斋随笔”由北京的顾臻先生供稿,以港台通俗文学作家的作品或报刊随笔为主,“琴雨箫风斋”是顾臻先生的书斋名,《品报》上著名的“三鱼”之一的“梦鱼”即为顾臻先生笔名;

“青谷观书录”由彼时尚在天津的张元卿先生供稿,主要是关于民国小说图书版本、内容及相关资料的绍介,“青谷”是张元卿博士的号,为其韩国访学时由晏海林先生所赐,与韩语“朋友”音似;

“春秋阁过眼烟云记”由上海的林鸥先生供稿,主要为民国小说版本的介绍,“春秋阁”自然是林鸥先生的书斋名,“过眼烟云记”则有因缘,据林鸥先生记:“春秋阁所藏之书甚夥,然聚散终有时运之机,‘出阁’之时能记上一笔,只鳞片爪亦足让后人知之一二。一切过眼烟云,思之感叹再三。此记所录均是所见之书……”;

“杜鱼文钞”为王振良先生在天津所抄录的“北派”通俗文学文献资料,“杜鱼”为“蠹鱼”之衍文,王振良网名为“饱蠹鱼”,也即吃饱了的书虫。

通俗文学研究界消息一栏,栏目取名“箫剑传声”,“声”一字而意出,也因了“箫剑”具有了江湖气。“琴、箫、书、剑、阁”,武侠世界的各种配置一应俱全,《品报》以此凝聚了一批以通俗文学研究为志业的同道,在一无刊号二无经费三无宣传四无发行的非常态出版行为中,建构了通俗文学研究者及爱好者的“文学场”。

(二)内容形式:自由无拘

从内容及其结构上看,《品报》不喜通常学术刊物上惯有的长篇大论,多精警小文。文字不喜晦涩严肃,多如友人闲话家常,短而有味。所载内容服务于学术而不囿于学术,内容丰富多元,不仅有小说、散文,还有各种杂文、漫谈,从当下学术刊物的视角看过去,未免太不“规范”了,可是,就在这貌似不“规范”中,《品报》同人又都恪守着真正的“规范”—刊载的所有文章均言必有据,编校堪称完美。文中那些貌似拉杂的“闲话”,让高高在上的“学术”显得亲切易懂,而那些考据文字,又如此“民国风”。王振良先生在《无厘头的闲话》一文中这样解释《品报》的用稿原则:

首曰学术性、资料性、趣味性之结合,再曰学术界与收藏界结合、研究者与爱好者结合、专业性与普及性结合。学术若能走出象牙之塔,惠及一般阅者,亦是学人之大幸事矣。黄卷青灯之苦读固然需要,红袖添香之情境亦不可少。诸师友若能于百忙之中,惠赐我等有用、有益、有趣之佳什短章,于通俗文学而言之,亦可谓幸之又幸矣。

文固不能不学而无术,即或无法及于有用、有益之阶,至少要有趣而“好玩”。好玩则不枯燥,不乏味,不古板,实际也是一种颇为难得的学术境界。

《品报》严格执行了治学“有趣”“好玩”之原则,作者为文,不为夺人眼球,不为彰显“学术”气质的高大上。如张元卿先生在谈及通俗诗文在地方史研究中的史料价值时写道:“题目写得像要做长篇论文,显得煞有介事,有股子学院风,这只怪自己没有写通俗文的本领,只能如此这般了。如果说民国通俗小说是整齐的庄稼地,那通俗诗文就是那田埂边的杂草。我们常年专注于庄稼地的正规作物,越收割越多,越加工越细,一门心思想着来年的收成,很少有人在意田埂边杂草的荣枯。”直接而善意地指向问题。

《品报》上的写作看似漫不经心、随意,但是,文学、艺术、历史、哲学的研究文章是否只能写成“国际化”的“八股”格式,值得商榷。林徽因的建筑学研究文章,常常既是建筑学界的研究经典,又是真正的“美文”,如她与梁思成合著的《平郊建筑杂录》中即如此界定“建筑意”:

无论那一个巍峨的古城楼,或一角倾颓的殿基的灵魂里,无形中都在诉说,乃至于歌唱,时间上漫不可信的变迁;由温雅的儿女佳话,到流血成渠的杀戮。他们所给的“意”的确是“诗”与“画”的。但是建筑师要郑重郑重的声明,那里面还有超出这“诗”“画”以外的意存在。眼睛在接触人的智力和生活所产生的一个结构,在光影恰恰可人中,和谐的轮廓,披着风露所赐予的层层生动的色彩;潜意识里更有“眼看他起高楼,眼看他楼塌了”凭吊兴衰的感慨;偶然更发现一片,只要一片,极精致的雕纹,一位不知名匠师的手笔,请问那时锐感,即不叫他作“建筑意”,我们也得要临时给他制造个同样狂妄的名词,是不?

感性与理性并具,文字与哲思并美,此段追古思今之感慨,若以今天的学术论文要求看来,恐怕会被毫不留情地打入“非学术类”。文章有法,贵无定法,研究文章的笔法,本应以研究对象为本,研究对象的丰富、语言的生动、内容的自由,都对研究文章的写作提出了挑战。研究者的写作若能才华与理性并美,可以表达更具穿透力的识见,也才能更“懂”研究对象。

《品报》上那些不受当下学术“规范”所拘的性情文章,在精神气质上与民国时期通俗文学作家追求自由、不受束缚、尊重趣味的“名士”风度暗合,同人“非学院派”的身份成就了《品报》内容的自由率性,也成就了《品报》同人“我手写我口,我口说我心”的研究风格以及《品报》无功利的“公器”之身份。

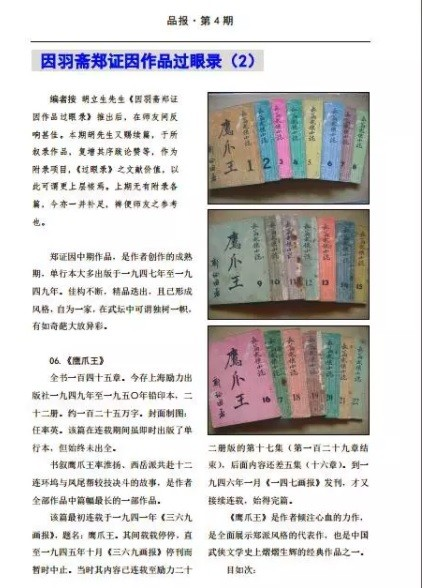

(三)结集形式:同人化

细心的读者不难发现,《品报》的作者群相对集中,同人气质鲜明。从最初创刊时的王振良、张元卿、顾臻、林鸥四人鼎力支撑全部内容,到不久叶洪生先生独掌“侠客笔记”、胡立生先生创立“因羽斋郑证因作品过眼录”,再到后来范伯群、徐斯年、倪斯霆、孔庆东、侯福志等先生的陆续加入以及同道文友的支持,《品报》的内容日见丰富,但王、张、林、顾四人仍是《品报》主力,被称为《品报》编辑“四人帮”。

值得一提的是,《品报》创刊时即为电子刊,也因此,“《品报》的五年之路,走得既容易也不容易。说容易,因为我们身处全媒体时代,办电子刊的物质成本可谓完全没有,门槛低得只要有人力有想法就成;说不容易,就是真正地操盘做起来,却是需要那么一点精神—除了公益之精神以外,还要有坚毅之精神,也就是所谓韧性。”一语道尽其中种种艰难和含蕴于其中的精神内核——以《品报》“四人帮”为中心的北派学人对学术的执着和理想主义。

这是当代学人的纸上“雅集”,每一期出版,都是《品报》学人阶段性学术努力的集体呈现。有趣的是,《品报》同人之间以通俗文学为媒,除共同的“史料癖”外,交往中也多有旧派文人之诗酒唱和:倪斯霆好酒,张元卿、王振良好文,顾臻好美食,无论趣味、交往方式还是精神品格,都与民国鸳鸯蝴蝶派文人的“雅集”有着异曲同工之妙,穿越百年,互为映照,传统不灭,精神不散。

三、与津沽地域文化研究相观照

地域文化是作家的灵感之源,与其创作价值选择、美学追求等息息相关。一时代有一时代之文学,同样,一地域也有一地域之文学。没有吴文化的柔中带刚和温婉细腻,就难有清末民初南社文人、鸳鸯蝴蝶派和东吴系女作家的集体转身;没有中原文化的慷慨包容和勇武仗义,就难有民国通俗小说面貌因“北派”崛起而在 20 世纪 30 年代为之一新。

Conarroe Joel 在分析W.C. 威廉斯的史诗《帕特森》时曾说:“一个人本身就是一座城市,开始、寻求、成就、终结他的一生,这也是一座城市所展现出的林林总总的生活方式。”中国近现代通俗文学属于市民文学,其发生及发展都与近现代城市的繁荣关系密切。范伯群教授曾如此界定“中国近现代通俗文学”:

中国近现代通俗文学是指以清末民初大都市工商经济发展为基础得以繁荣滋长的,在内容上以传统心理机制为核心的,在形式上继承中国古代小说传统模式的文人创作或经文人加工再创造的作品;在功能上侧重趣味性、娱乐性、知识性与可读性,但也顾及“寓教于乐”的惩恶劝善效应;基于符合民族欣赏习惯的优势,形成了以广大市民层为主的读者群,是一种被他们视为精神消费品的,也必然会反映他们的社会价值观的商品性文学。

开篇即交代了中国近现代通俗文学的发生环境——“清末民初大都市”,关注其作为通俗文学“繁荣滋长”的物质载体之功能。由于报刊业的崛起和印刷资本的迅速膨胀,近现代通俗文学作家的创作几与城市变革同步,他们自然成为中国近现代城市文化的时代叙事者和代言人,城市既是他们日常生活的物质空间,也是他们情感表达的精神载体,从中不难看出地域文化与通俗文学关系之密切。通俗文学的多元价值若要得到进一步开掘,通俗文学研究若要走向深入,其发生地的地域文化研究必须与之同步甚至先行。《品报》的同人研究,恰在有意或无意间,悄然满足了这一条件。

《品报》自第 2 期起即辟有“通俗文学与天津”专栏,直到最后一期,该专栏都是《品报》的特色栏目之一,这与《品报》同人的研究背景不无关系。《品报》的发起人,也是重要编者的王振良先生,南开大学硕士毕业后即任职于天津《今晚报》,对天津近现代城市史研究颇有建树,工余与张元卿自费创办内部交流刊物《天津记忆》,在《品报》创刊之前,已逾百期;对天津小洋楼的历史以田野调查的方式进行系统考察,出版过专著《荏苒芳华:洋楼背后的故事》;此外,还主编出版了系列丛书“问津文库”,主编内部刊物《问津》,迄今已出版近 50期。

倪斯霆任职天津市出版研究室,是天津出版传媒集团《书报文摘》总编辑,文学史研究之外,对天津近现代出版史、新闻史的研究颇有建树;对天津地方史耳熟能详,出版相关专著多部。而硕士毕业于苏州大学文学院的张元卿先生,当时任职于天津市社科院文学所,长期以北派通俗文学研究为己任,在研究中对天津地方史亦多有关注,他对刘云若的研究即建立在民国天津地方史研究的基础上,从历史地理环境及其地域文化中思考刘云若小说创作的独特贡献,在其专著《刘云若评传》的《城与人》一文中,他明确提出:

刘云若和他那些热爱传统文化的天津文人是天津城市化进程中起过重要作用的民间力量,他们的人生已成为这个城市的“天津记忆”,是这个城的底蕴,其文化影响虽有衰微之时,却未因城的变迁而消失。而正是这股绵延不绝的来自民间的文化力量,始终托着这个城市,默默地按照自己的方式塑造着这个城市,塑造着流行于城市的文化及城市的未来。

此外,在各自的文章中,三人也对近现代通俗文学与地方史乃至地域文化的关系和价值进行了多重阐释,王振良认为:“……与作家发生过密切关系的建筑乃至其周边景物,都可能对作家的思想观念和文学创作产生影响。……从城市文化遗产积累的角度看,相关建筑身份的确认,无疑也给城市之历史增添了一抹抹光华。”

张元卿则提醒研究者要关注作为史料的通俗诗文之于地方史研究的重要性,倪斯霆在天津城市史“厚古”研究现状的基础上,批评天津当代城市史研究“非但‘薄今’,而且相对严重滞后”,提出研究者“应重视天津当代城市史研究”,并身体力行地对阿英在建国初期(1949—1951)主持天津文艺工作的始末进行梳理,撰文写成《阿英在天津》,期冀以一斑而窥全豹,对天津在建国初期对旧艺人、旧文人改造和安置方面创造的被北平、上海等地所借鉴的“天津模式”的贡献有所呈现。 ……这一系列成果,无论是出于观照现实还是满足研究中方法论的需要,都较为鲜明地呈现出《品报》中的北派通俗文学研究与城市史、地域史之间你中有我、我中有你的复杂关系及其理论建构特色。

四、总论

行文至此,不难看出,《品报》及其同人的研究,始于兴趣,立于史料,成于坚持,“非学院派”的研究机制非但没有成为《品报》同人不断前行的阻碍,反而使他们化阻碍为动力,克服了各种困难,形成了鲜明的研究特色:以史料立学,非学院派同人研究,与津沽地域文化相观照。

《品报》通俗文学研究并非无本之木,而是其来有自:前有肇始于天津报界耆宿吴云心先生 20 世纪 80 年代对北派通俗小说作家近十年的文坛回忆,继之以张赣生先生经三十年资料积累并于 20 世纪 90 年代厚积而薄发的《民国通俗小说论稿》,当然,这其中也包括与其同辈的徐斯年先生、叶洪生先生、周清霖先生等人同时期的北派通俗文学研究成果,至 21 世纪第一个十年,同人勠力同心的《品报》,已成长为北派通俗文学研究的中坚力量,可视为第三代学人。

而其中一以贯之的精神内核,即三代学人貌似自由无拘的外表下秉承的对学术传统的坚守和以学术为志业的信念,无关得失,无关名利。《品报》同人的学术追求,构成了以电子刊《品报》为核心的北派通俗文学研究“场”——颇似民国鸳鸯蝴蝶派文人的“雅集”——洒脱率性,以志趣为业,严谨质朴,以异于当下学院派的研究特色,以“集体学术考证”的方式,取得了丰硕的研究成果,成为 21 世纪以来中国通俗文学研究新进展中的重要组成部分,对推动中国近现代通俗文学的研究走向深入,作出了很大贡献,称他们为中国通俗文学研究的“《品报》学派”,也不为过。

——全文完