作者:张元卿

此文摘自张元卿于2012年发表的《民国武侠小说的民间记忆》一文。张元卿,南京大学博士,研究领域为清代民国诗史、民国通俗小说与现代都市文化。

正文:……

先说小说史价值。还以租书铺(摊)为例。

许寅《当代武侠小说之王还珠楼主》有这样一段描写:

这是五十年前的一幕。

上海静安寺路跑马厅围栏外面人山人海, 争看场内跑马情景。间歇,一位小学生回头一瞥,只见一黄包车夫,正坐在车上看书,觉得奇怪,仔细一看:封面白底红字——《蜀山剑侠传》赫然入目。

回家,便到一个借书摊上,租了一本《蜀山剑侠传》读了起来,一读,欲罢不能。手中一有铜板便去租书。短短一两年间,竟把当时能借到的所有还珠楼主的武侠小说,全部看完。成了标准的“蜀迷”、还珠楼主的崇拜者。——这个小学生,就是区区在下。

许寅由看到黄包车夫读《蜀山剑侠传》,引发好奇就去租书摊借了来看,以至于欲罢不能。

社会学者王学泰读武侠小说也是从租书铺借读,他在《偷闲杂说》中曾写道:

记得初中一二年级时最爱读武侠小说,那时还有租赁书铺,二分钱一本。我是一天两本,常常看到深夜。老师苦口婆心地劝说,报刊对武侠小说也大张挞伐,历数这些作品的“罪行”,然而没有用,只能增加我们这些半大孩子的逆反心理。

符号学者李幼蒸也是从租书铺借武侠小说看,在其《忆往叙实》中有这样的记录:

我于1950—1951年在育英住校读书期间,逢周末回珠市口惠中饭店招待所前,有时会先去前门租书店租借这类小说,并将不宜带回家中的言情小说,在西河沿河边找个僻静处一口气读完还掉后才回家。

由此可见,武侠小说的少年读者多是从租书铺(摊)来借读武侠的。

许寅的回忆记述的是20世纪40年代的情形。

王学泰曾是中国社会科学院文学所研究员,1942年生于北京,他的回忆应是20世纪50年代中期的情况。

李幼蒸的回忆很明确,是在1950—1951年。

这就说明武侠小说的少年读者印象最深的是租书铺的阅读记忆。

也就是说他们的记忆本身不只是对所读武侠小说的记忆,还有对借书行为本身的记忆。

这种记忆资料对于武侠小说传播史和接受史的研究者都是非常难得的史料,它们首先会增加武侠小说史研究者对于历史细节的认知,进而从武侠小说传播学、阅读学的角度对武侠小说的历史进行新的解读。

这种解读的结果无疑会深化武侠小说史的研究,同时对催生武侠小说传播学、武侠小说解释学等跨学科研究也会起到一定促进作用。

除了租书铺,书店也是那时少年读者阅读武侠小说的一种渠道,但很少看到这方面的回忆。

近读天津退休老人魏仲林的回忆录,竟意外发现了关于书店出售武侠小说的回忆,特摘录于下:

新民书报社主营小说、连环画出租。读者对象主要是黄浦路国防部系统的大量文职雇员……书店内两侧各一排书架,架上满是言情、武侠、剑仙、侦探、外国名著等小说,其中言情和剑仙类约占总量的80%,而冯玉奇、张恨水的作品要占全部言情小说的70%。冯的作品肉麻香艳,张的作品比较正统。冯的作品约占冯、张作品总量80%。言情小说缠绵悱恻,卿卿我我,情长志短。

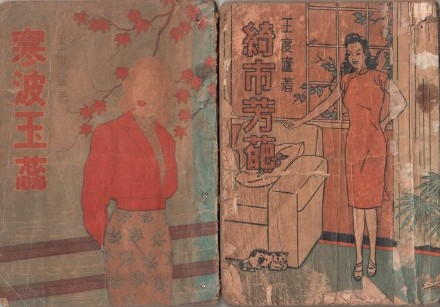

剑侠类有王度庐、白羽(宫竹心)、郑证因、还珠楼主(李寿民)四大家,风格各异。王,善写草莽女侠,直率痴情,文笔细腻,多为爱情悲剧。白,善写武林中恩恩怨怨,世态人情,余味尤浓。郑,文笔粗犷,重在写意,对打过程中一招一式都有实在交代,惊心动魄,惊险火炽。给我印象最深的还是还珠楼主的作品,他承袭《西游记》《封神榜》的传统,将飞剑法宝、奇山奇水、珍禽异兽、仙人怪客融入故事中,文字华丽,情节突兀奇变,富有浪漫色彩,代表作有《蜀山剑侠传》《青城十九侠》《夜明珠》。

魏先生这段回忆写的是1946年在南京读小学时的事情。

这段回忆的价值首先是细致地描述了当时书店出售通俗小说的原生态状况,特别是关于各类书籍的百分比记录,能让后人看到当时的流行情况,而流行情况就是阅读接受情况的直接反映,因此它是研究武侠小说史、通俗小说史的重要史料。

从其百分比记录看,当时南京地区冯玉奇、张恨水的言情小说最为流行,而“冯的作品约占冯、张作品总量80%”,则表明读者喜好冯玉奇的程度是胜过张恨水的。

这则史料对于研究张恨水可能并不很重要,但对研究冯玉奇则十分难得。

通俗小说研究者对冯玉奇还缺乏研究,一个重要的原因恐怕就是研究者们还没有发现这类史料。

这段回忆的第二个价值体现在对武侠小说作家的评价上。

魏先生不是专门研究者,他的评价虽然不免也会受到媒体评价的影响,同时带有个人后阅读评价的痕迹,但从上述记录看其原真性程度依然很高。

在这段回忆中出现了“王度庐、白羽(宫竹心)、郑证因、还珠楼主(李寿民)四大家”这样的表述,我们知道在武侠小说研究史上明确提出北派四大家之说的是张赣生先生,如魏先生未曾受到张先生此说的影响,则其“四大家”之说就是源自自己的阅读体验。

魏先生此处没有提及朱贞木,说明朱氏在当时的影响是不及四大家的。这也说明魏先生并未受到叶洪生先生“五大家”之说的影响,可能也不知道有“五大家”之说。这反而证明他对四大家的评价是可贵的民间记忆。

魏先生评王度庐的关键词是“草莽女侠”和“爱情悲剧”,这和研究者把王度庐武侠小说特征概括为“悲剧侠情”是一致的。

魏先生评价白羽的关键词是“武林恩恩怨怨,世态人情”,这也抓住了白羽的特点,和王蒙表述的“恩仇故事”也很相近。

研究者多把白羽武侠小说特征概括为“社会反讽”,虽然比较全面,但不如民间表述简易明白,这也说明白羽的读者,特别是少年读者注意的是世态恩仇,而非表现世态恩仇的重要手法——反讽。

魏先生评郑证因的关键词是“文笔粗犷”,“一招一式都有实在交代”,这也抓住了郑的特点,但郑氏武侠的另一重要特点“帮会”描写却没有提及,这说明少年读者在意的是“技击”,而非“帮会”。

魏先生说给他印象最深的还是还珠楼主,说“他承袭《西游记》《封神榜》的传统,将飞剑法宝、奇山奇水、珍禽异兽、仙人怪客融入故事中,文笔华丽,情节突兀奇变,富有浪漫色彩”,这和研究者所说的“奇幻仙侠”也很接近。

若把魏先生的评说再浓缩一下,笔者以为可归结为“奇”“丽”二字。简言之,还珠武侠小说情节之奇、文字之丽是超乎其他武侠作家的,特别是对于少年读者而言。

从魏先生以上评价可推知,民国武侠小说的流行与其说是武侠小说形态各异,各具特色,均能吸引少年读者,不如说是当时学校正规读物不能给少年读者带来像武侠小说那样的精神愉悦,使得武侠小说客观上填补了学校阅读的空白所致。这样,武侠小说研究便须同教育史研究联系起来。

武侠小说在少年读者心中虽留有深刻记忆,但他们成年后却并不完全认同少年时代的看法。

王学泰谈及郑证因的武侠小说时这样写道:

……我最爱看的是郑证因的小说,其次是徐春羽、白羽的。想当初令我如醉如痴的《鹰爪王》正续集四十四本,以及旁集《子母金梭》《子母离魂圈》等等加起来有六十多本,我是一本不落,全读完了。前两年我研究游民问题,写《游民文化与中国社会》要引这些作品为例证,再拿起来读时,很奇怪,记忆中的趣味一点儿没有了,简直是味如嚼蜡。

魏仲林虽迷恋过武侠小说,对四大家的特色也如数家珍,但他在前引回忆文字之后还添了一句, 认为武侠小说不过是成年人的童话,“消闲解闷而已”。

古龙在《写当年武坛风云人物于酒后》中写道:

我从七八岁的时候就开始看武侠小说,那个时候, 我最不欣赏的武侠小说作家就是王度庐。因为那时候我总觉得王度庐的小说太淡。因为那时候我只有七八岁……人生每一个阶段都会过去的,从这个阶段到那个阶段,每一个阶段都有每一个阶段的思想成熟转变。所以到了我生命中某一个阶段中,我忽然发现我最喜爱的武侠小说作家竟然是王度庐。

王学泰与魏仲林的态度一样,是先欣赏,后批评,或者说先迷恋,后抛弃。

李幼蒸与他们不同,在成年后对于王度庐没有任何批评的表述。在《忆往叙实》中他说“那时我极迷恋王度庐之‘晚清情调’”,又说“我读过几乎全部王度庐的书,是王的粉丝”。

虽然他曾说:

至于武侠小说,我对50年代后的港台武侠小说,一点看不进去, 认为空洞无物。

但对于王度庐却一直保持着欣赏态度,到电影《卧虎藏龙》出现,他认为:

可以说与王度庐没什么关系,只是一部好莱坞片子而已。

为什么会出现上述这种阅读现象?

简单的解释是阅读个体本有差异,其喜好亦自然会随年龄而变化,不足为怪。

可是为何古龙有反省,王学泰等人没有古龙那样的反省,而李幼蒸却能坚持少年时代的看法呢?

这说明武侠小说的丰富意涵是随着人的思想成长而逐步呈现的,原来欣赏的东西,可能成为后来批判的对象,而原来未曾读出的东西,却可能成为后来欣赏的对象。

李幼蒸之所以一直欣赏王度庐,说明他少年时代所欣赏的王度庐的东西(晚清情调)经受住了时间的考验,少年的欣赏之处也是成年的欣赏之处,因而才会形成他完整的欣赏记忆。

而古龙、王学泰、魏仲林、李幼蒸有着不同的成长经历,如果我们对武侠小说在他们思想成长历程中扮演的角色进行一番考察,就自然会涉及知识分子精神成长的问题,这样民国武侠小说的民间记忆又会成为研究知识分子思想史的一种特殊史料。

因此,将记忆研究引入民国武侠小说研究领域,必会拓展武侠小说的阐释空间,增强武侠小说研究的活力,值得期待,值得实践。